社会保険の仕組みを解説|国民健康保険との違いや加入・切り替え方法を解説

社会保険は、狭義の社会保険と広義の社会保険の2つに分けられます。狭義の社会保険とは「健康(医療)保険」「厚生年金保険」「介護保険」の総称です。広義の社会保険には、この3点に「雇用保険」と「労災保険」という労働保険が加わります。社会保険の一つである健康保険と国民健康保険は混同されがちですが、異なる制度です。

本記事では、狭義の社会保険の加入条件やメリット、国民健康保険との切り替え方法などについて解説します。ぜひ参考にしてください。

目次[表示]

目次[表示]

社会保険とは

狭義の社会保険である健康保険・厚生年金保険・介護保険の概要について解説します。

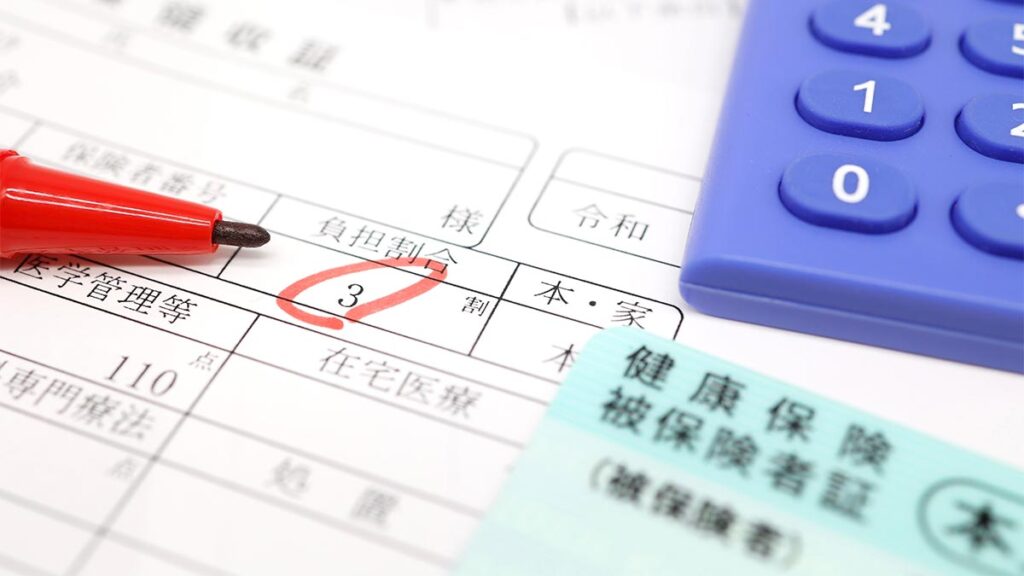

健康保険(医療保険)

健康保険(医療保険)とは、業務外で病気やけがなどをした際の保障や、出産・死亡時の給付を受けられる制度のことです。病院での負担割合は原則3割であり、小学校入学までと70~74歳は2割です。ただし、70歳以上75歳未満の人は所得によって下記のとおり負担が変動します。

| 一般 | 2割 |

|---|---|

| 標準報酬月額が28万円以上(※) | 3割 |

※夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満で健康保険組合に申請した場合は除く

75歳以上は原則として1割負担ですが、現役並所得者の場合には3割負担です。また、令和4年10月からは現役並所得者でない75歳以上であって、一定の所得がある場合には2割の自己負担へ変更されているため注意が必要です。

参照:『後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)』厚生労働省

厚生年金保険(国民年金)

厚生年金保険(国民年金)は、会社で勤務している従業員や公務員を対象とした公的年金です。20歳以上の人は公的年金制度である「国民年金保険」への加入が必須ですが、従業員や公務員はあわせて厚生年金保険に加入します。

原則として、65歳になると国民年金とあわせて老齢厚生年金が給付される点を押さえておきましょう。被保険者は、第1号被保険者~第3号被保険者に区分されます。区分ごとの加入可能な年金と対象者は、下記の表のとおりです。

| 区分 | 加入可能な年金 | 加入対象者 |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 国民年金のみ | 自営業・フリーランスなど |

| 第2号被保険者 | 国民年金+厚生年金 | 会社員・公務員など |

| 第3号被保険者 | 国民年金のみ(保険料の負担なし) | 会社員・公務員に扶養されている人 |

介護保険

介護保険は、被保険者に介護が必要と認定されたときに介護サービスを受けられる保険制度です。65歳以上の人は第1号被保険者、40~64歳の医療保険加入者は第2号被保険者として区分されます。

40歳以上の人は介護保険への加入が義務となり、介護保険料を毎月支払わなければなりません。介護サービスを受けるためには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定を受けることで、要支援1・2または要介護1〜5のいずれかに分類され、介護の必要性の程度に応じて適切なサービスが提供されます。

健康保険と国民健康保険の3つの違い

健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合など)と国民健康保険の違いを3つ解説します。

加入対象者が違う

健康保険と国民健康保険の違いは、加入対象者です。健康保険の加入条件を満たさない場合に、国民健康保険へ加入します。健康保険は「強制適用事業所」に該当する事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務づけられています。法人であれば、経営者1人でも強制適用事業所となるため加入が必要です。

また、個人事業所などの場合、従業員の過半数が希望すれば健康保険に加入できます。国民健康保険の加入対象者は、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象者などを除くすべての人です。

保険料の計算方法が違う

保険料の計算方法も、健康保険と国民健康保険で異なる点です。健康保険の保険料は、標準報酬月額を決定して算出します。健康保険の標準報酬月額は、従業員の報酬月額によって1等級から50等級までに区分されています。1等級は5.8万円、50等級は139万円です。

一方の国民健康保険料は、世帯ごとに被保険者の人数や所得、年齢をもとに算出します。そのほか、居住地によっても保険料が異なる点に注意しましょう。

扶養の有無によって保険料が違う

健康保険と国民健康保険は、扶養の有無で保険料が変わるかどうかという点が異なります。健康保険では、被保険者以外の配偶者や両親、親族といった被扶養者の有無や人数によって保険料は変化しません。一方、国民健康保険では、扶養の概念がなく、世帯の人数分を支払う必要があります。

社会保険の加入条件と対象従業員

社会保険の加入条件と対象となる従業員について解説しましょう。

法人は基本的に加入

法人は、基本的に社会保険への加入が必要です。会社の設立・事業所の新設から5日以内に、年金事務所または健康保険組合へ届出書類を提出しましょう。

適用外となる事業所は以下のとおりです。

- 常時使用する従業員が5人未満の個人事業所

- サービス業や接客娯楽業など非適用業種の個人事業所

ただし、従業員の半数以上の同意と事業主の申請、厚生労働大臣の認可があれば社会保険に加入できます。

アルバイト・パートは条件あり

社会保険の加入対象者は、法人の代表者や役員、正社員、試用期間中の従業員、アルバイト・パート(条件あり)、外国人従業員(国籍は問わない)です。

アルバイト・パートの加入条件は、下記のとおりです。

- フルタイムで働く人および週所定労働時間と月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の人(正社員か否かは問わない)

- 週所定労働時間と月所定労働日数がフルタイムの4分の3未満であっても、下記すべての条件を満たす人

また、上記要件を満たさなくても下記要件を満たせば加入が必要です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く人と同様)

- 学生ではない

- 従業員数51人以上の企業に勤務している

社会保険の加入メリット

会社側・従業員側それぞれの社会保険に加入するメリットについて解説します。

会社側のメリット

会社が社会保険に加入していれば、従業員の経済的・精神的負担を軽減できるため、従業員は安心して働けるでしょう。従業員のモチベーションを維持できる点は大きなメリットといえます。求人募集をする際にも、求職者へ社会保険を完備しているというアピールができるでしょう。

従業員側のメリット

従業員側のメリットは、経済的な負担が和らぐ点です。狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の支払いは事業主との折半になるため、支払う額が安く、負担が軽くなるでしょう。また、健康保険料や厚生年金保険料を支払うことで、万が一のときに給付などの保障も受けられます。

社会保険と国民健康保険の切り替え方法

社会保険と国民健康保険の切り替え方法について解説しましょう。

社会保険から国民健康保険へ

従業員が個人事業主やフリーランスになるなど、退職した際には、社会保険から脱退します。

従業員が社会保険から脱退する場合、会社側は脱退から5日以内に「被保険者資格喪失届」と「健康保険被保険者証」を日本年金機構へ提出しなければなりません。

国民健康保険への加入申請は、被保険者自身で行います。退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険や国民年金への加入手続きをする必要があります。

国民健康保険から社会保険へ

無職または個人事業主・フリーランスの人が就職した場合は、国民健康保険から社会保険への切り替えが必要です。厚生年金保険や健康保険への加入手続きは会社が行いますが、国民健康保険の脱退は従業員自身が行わなければなりません。居住する市区町村の役所で本人に脱退手続きをしてもらいましょう。

企業は、従業員が加入資格を得た日(入社日)から5日以内に『被保険者資格取得届』を日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。配偶者や子どもなど扶養家族がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』もあわせて提出しましょう。

任意継続制度とは

任意継続制度とは、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上加入していた人が、退職から最大2年間、健康保険と介護保険に限り利用できる制度です。

任意継続制度を利用すれば、被扶養者の保険料がかからないというメリットを得られます。ただし、任意継続では会社との折半であった保険料を被保険者が全額負担しなければなりません。

社会保険の手続きは電子申請がおすすめ

行政への書類提出では、電子申請ができます。行政サービスの電子申請総合窓口『e-Gov(イーガブ)』を活用すれば、手書きによる記入ミスや再チェックの手間を減らせるため、効率的に業務を行えるでしょう。また、業務効率化に向けて労務手続きシステムの活用もおすすめです。労務手続きシステムの導入・運用には費用がかかるため、自社に合ったシステムを入念に選定してください。

社会保険に関する知識を深めましょう

社会保険とは、国民が病気やけが、失業、老齢などに直面したときに、経済的な支援を受けられる制度です。狭義の社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を指し、従業員や家族の生活を安定させるセーフティーネットとして機能しています。たとえば、健康保険は医療費の一部を補助し、厚生年金保険は老後の生活費を支給します。

従業員の労務管理を徹底するために、労務担当者には社会保険に関する知識が求められます。それぞれの社会保険の概要や違いなどを正確に把握しておきましょう。

とくに、労務をはじめ人材情報が分散している企業は、管理運用の見直しとともに、労務管理のクラウド化を検討してみてはいかがでしょうか。

社会保険手続きの電子申請に|One人事[労務]

One人事[労務]は、煩雑な労務管理をクラウド上で完結させる労務管理システムです。

- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い

- 【年末調整】記入漏れ・修正対応に追われている

- 【退職手続き】離職証明書の作成が面倒

というお悩みを持つ担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。

One人事[労務]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。

当サイトでは、年末調整の電子手続きをはじめ労務管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |