労災保険の様式5号とは? 入手方法や書き方を解説

労災保険の様式5号とは、従業員が療養(補償)給付を受けられるようにするための書類です。事業主証明などを記載し、従業員が労災指定医療機関(または労災病院)に提出することで、治療費や薬剤費の支払いが免除されます。

労災申請のなかで使用頻度が高い書類の一つが様式5号です。初めてまたは久しぶりに手続きをされる方にとっては少しわかりにくい部分もあるでしょう。

本記事では、労災保険の「様式5号」の入手方法から書き方、提出手順を詳しく解説します。迷わず進められるように注意点も紹介しますので、スムーズに対応するためにお役立てください。

労災保険を含め、社会保険関係の手続きは順調にお済みですか。社会保険の提出書類や手続き方法があいまいな方は、以下の資料もぜひご活用ください。

目次[表示]

目次[表示]

労災保険の様式5号は療養給付の申請に使う

労災保険の様式5号(は労災給付のうち、療養(補償)給付を受ける際に使用されます。

療養(補償)給付とは、従業員が労働災害で療養する場合に、病院での治療費や入院費などが給付されるものです。

そもそも労災保険とは、業務中や通勤中のできごとによる傷病を補償する公的制度です。労働災害による療養や休業などに対して各種申請を済ませることで、従業員がさまざまな給付を受けられます。

労災申請に使用する書類は、給付の種類や災害の種類、治療内容によって様式が細かく分かれているため、間違えないように注意しなければなりません。

様式5号を使用する条件

労災保険の様式5号は、以下の2つの条件に当てはまる場合に準備が必要な書類です。

- 業務中の災害

- 労災病院や労災指定医療機関を受診

労災保険は業務中や通勤中の災害が対象です。通勤災害に関する申請には主に「第16号」を使用することも、あわせて覚えておきましょう。

労災保険の様式5号|申請様式の種類

労災保険の申請書の様式は、様式5号以外にもさまざまな種類があります。主な様式と用途は、以下のとおりです。

| 労災保険の主な様式 | |

|---|---|

| 様式第5号 | 療養(補償)給付たる療養の給付の請求 |

| 様式第7号 | 療養(補償)給付たる療養の費用の請求 |

| 様式第8号 | 休業(補償)給付の請求 |

| 様式第10号 | 障害(補償)給付の請求 |

| 様式第12号 | 遺族(補償)年金の請求 |

| 様式第16号の2の2 | 介護(補償)給付の請求 |

参照:『主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)』厚生労働省

様式が細かく分かれている理由

労災保険の申請では、給付の種類ごとに支給対象や要件が異なるため、様式が細かく分かれています。

病院での治療に関する給付と介護に関する給付では、給付要件が違うのです。

それぞれの給付要件が満たされていることを証明するには、異なる情報の記載が必要であり、細かく分類されています。

それぞれの権利権利を証明するには、記載すべき情報が異なり、細かく分類されています。

労災保険のすべて給付種類を確認したい場合は以下の記事もご確認ください。

様式5号と様式7号の違い

労災保険の様式5号は、あくまでも労災病院や労災指定医療機関を受診した場合に使用する書類です。

同じ療養(補償)給付でも、指定機関でない病院を利用して労災による病気やケガを治療したのなら、様式7号を準備します。

| 書類 | 正式名称 | 申請先 |

|---|---|---|

| 様式第5号 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 | 労災病院や労災指定医療機関 |

| 様式第7号(療養の費用請求書) | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書 | 労災病院や労災指定医療機関【以外】 |

労災病院・労災指定医療機関の治療では、窓口での支払いは必要ありません。一方で指定以外の病院では、一旦従業員が治療費を自己負担し、後日請求される手続きをとります。

手続き方法の違いから名称も、様式5号は療養の給付「請求書」、様式7号は療養の「費用請求書」となっています。

様式5号と様式8号の違い

労災保険の申請では様式5号と様式8号も混同されやすいため注意が必要です。

| 書類 | 正式名称 | 給付内容 |

|---|---|---|

| 様式第5号 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 | 療養(補償)給付 |

| 様式第8号 | 休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書 | 休業(補償)給付 |

様式8号は休業(補償)給付の申請に用いられる様式です。

様式5号で申請する療養(補償)給付とは、まったく別の給付申請である点をおさえておきましょう。

休業(補償)給付は、労働災害による傷病の療養で働けず、会社から給与が支給されない場合に、休業4日目から給付されます。治療をサポートする療養(補償)給付とは異なり、賃金を補てんする目的が強い制度といえます。

申請が通ると、対象の従業員は給付基礎日額の80%の受給が可能です。

休業(補償)給付について支給要件など詳しく確認したい方は以下の記事もご確認ください。

労災保険の様式5号の入手方法

労災保険の様式5号を含め、給付関係の書類は労働基準監督署で配布しています。

窓口に行く時間がない場合は、厚生労働省のホームページからダウンロードして取得することも可能です。

参照:『主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)』厚生労働省

労災保険の様式5号は一番上に掲載されています。

ファイル形式はPDFで、直接入力用と印刷用の2種類が用意されています。

直接入力用はクリックして書式を開き、薄い青色の部分にカーソルを合わせると、画面上で入力ができます。

労災保険の様式5号の書き方・記入例

実際に労災保険の様式5号の書き方を確認してみましょう。書類には次のような記載事項があります。

- 労働保険番号

- 労働者に関する情報

- 負傷または発病年月日

- 負傷または発病の時刻

- 災害発生の事実を確認した者の職名、氏名

- 災害の原因および発生状況

- 指定医療機関等の名称、所在地

- 傷病の部位および状態

- 事業の名称と事業場の所在地、事業主の氏名

- 労働者の所属事業場の名称、所在地

- 労働基準監督署長名

- 病院または診療所、薬局、訪問看護事業者の名称

- 請求人の住所、氏名

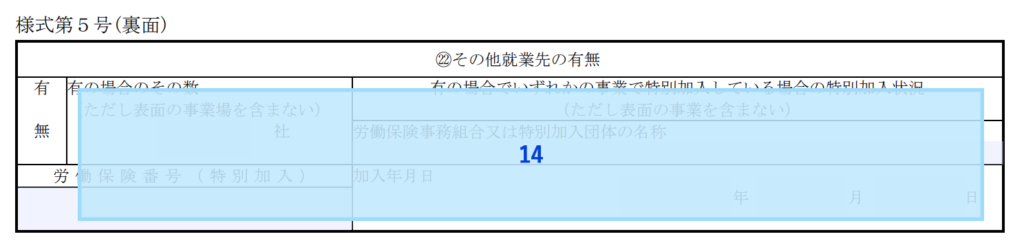

- その他就業先の有無(裏面)

「14.その他就業先の有無」は裏面にあります。忘れずに記載しましょう。

派遣社員が労災事故にあった際は、表面の「9.事業の名称と事業場の所在地、事業主の氏名」の欄に派遣元会社の情報を記載し、裏面に派遣先事業主の証明を書きます。

以下では重要な1〜6、9、14の項目について記入時のポイントを紹介します。

労働保険番号

労働保険番号とは、事業者が労働保険に加入した際に割り振られた14桁の番号です。

労働保険番号は事業所ごとに発行され、加入証明書や年度更新申告書の控えなどで確認できます。

労働保険番号がどこにあるかわからないと思ったら、以下の記事を参考にしていただけると見つけられます。

労働者に関する情報

氏名や年齢、住所、職種など、災害に遭った労働者本人の情報を記載します。

職種は、作業内容がわかるように具体的に書くのがポイントです。

負傷または発病年月日

労働者が業務上のできごとによってケガをしたり、病気になったりした年月日を記入します。

病気の場合は発病のタイミングがはっきりとわからない場合が多いため、申請では初めて病院を受診した日を記入するのが一般的です。その後、労働基準監督署による調査が実施され、正確な発病日が決まります。

負傷または発病の時刻

労働者が仕事中のできごとが原因でケガや病気になった時刻を記入します。

年月日と同様、病気の場合はタイミングをはっきりさせるのは難しく、わからなければ空欄で問題ありません。

災害発生の事実を確認した者の職名と氏名

労働災害の発生を目撃した人や、報告を受けた人の職名と氏名を記入します。

災害の原因および発生状況

労働災害の原因と発生状況について、場所や作業内容、どのようなものや環境にどのようなリスクがあったのかといったポイントを詳細に記入します。

様式上にも以下のように記入するよう注意書きがされているため、それぞれの要点をおさえてわかりやすく書きましょう。

- (あ)どのような場所で

- (い)どのような作業をしているときに

- (う)どのような物又は環境に

- (え)どのような不安全な又は有害な状態があって

- (お)どのような災害が発生したか

出典:『療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用』厚生労働省

負傷または発病年月日と初診日が異なる場合は、理由も記入しなければなりません。

事業の名称と事業場の所在地、事業主の氏名

事業の名称や事業主の氏名など、労働災害が起きた事業所に関する情報を記入します。

その他就業先の有無

労働者がほかの会社でも勤務している場合は、「有」に丸をつけて自社を除いた事業所数を記入します。たとえば、自社のほかにもう1社で働いている場合は、「1」と記入します。

副業などほかに勤務先がない場合は、「無」に丸をつけます。

労災保険の適用には各種給付請求書以外にも、治療を証明する書類や出勤記録を確認する書類の提出も求められる場合があります。その他必要な書類については以下の記事もご確認ください。

労災保険の様式5号の提出先

労災保険の様式5号は、従業員が治療を受ける労災病院や労災指定医療機関に提出します。

薬局を利用する場合は、薬局にも別途様式5号の提出が必要です。

労災保険の様式5号を提出する手順

労災保険の様式5号を提出し、保険給付が決定するまでの流れは次のとおりです。

- 労災発生の報告を受ける

- 指定医療機関を受診するよう指示する

- 様式5号を入手し、作成する

- 指定医療機関に提出する

- 労働基準監督署による調査が行われる

- 保険給付が決定する

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。

1.労災発生の報告を受ける

従業員本人から、業務上の怪我や病気の報告を受けます。

迅速に対処できるよう、労災が起きたらすぐに報告するよう従業員に周知しておくことが大切です。

2.指定医療機関を受診するよう指示する

従業員から報告を受けたら、労災指定医療機関の受診を指示しましょう。受診自体はほかの病院でも問題ありませんが、忘れずに様式7号を使用して給付を申請することが重要です。

また、病院を受診する際は、健康保険証を使わないよう伝えましょう。労災保険と健康保険は別々の制度であり、それぞれ適用範囲が異なるためです。誤って健康保険を使用すると、あとから複雑な手続きが必要になるので注意が必要です。

3.様式5号を入手して作成する

労働基準監督署や厚生労働省のホームページで様式5号を入手し、必要な情報を記入します。保管用にコピーをとり、原本の方を被災労働者に渡しましょう。

労災保険に関する書類は、3年間保存する義務があります。

4.指定医療機関に提出する

会社が渡した様式5号を、被災労働者が受診した指定医療機関に提出します。

労働者に対して、書類を忘れずに提出するよう指示を出しましょう。

5.労働基準監督署による調査が行われる

医療機関から労働基準監督署に様式5号が送られます。その後、労働基準監督署による調査が行われ、労災に該当するか判断されます。

場合によっては、労働基準監督署から資料の提出を求められたり、聞き取り調査が行われたりすることもあるでしょう。

6.保険給付が決定する

調査の結果、労災であることが認められると、治療費が全額支給されます。

労災指定医療機関を受診した場合、患者の窓口負担はなく、治療費は医療機関に給付されます。

労災申請の結果は被災労働者に通知され、会社に知らされることはありません。

労災保険の様式5号を作成・提出する際の注意点

労災保険の様式5号を作成・提出する際は、次の3つのポイントに注意しましょう。

- 様式が合っているか確認する

- 記入内容を間違えた場合の訂正印は不要

- 必要に応じて専門家に相談する

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

様式が合っているか確認する

様式5号を用いるのは、業務災害により労災指定医療機関を受診し、療養(補償)給付を申請する場合です。同じ労働災害でも、通勤災害にあった場合や労災指定医療機関以外の病院を受診した場合などは、使用する様式が異なります。

様式を間違えると手続きを最初からやり直すことになってしまうので、労災がどのケースに当てはまるのか、どの様式を使用するべきなのか、入念に確認することが大切です。

記入内容を間違えた場合の訂正印は不要

様式5号に限らず、労災関連の様式に印鑑は不要です。

記入内容を間違えた場合も訂正印は必要なく、二重線を引いて空いているスペースに正しい内容を書けば問題ありません。

必要に応じて専門家に相談する

労災とくに業務災害については、従業員との間でトラブルに発展する可能性があります。

将来、訴訟に発展した際のリスクを考え、申請の段階から専門家に相談するという方法もあります。社労士など専門家のサポートを受けながらであれば、様式の選択や記入を、よりスムーズに進められ、事務負担も軽減されるでしょう。

労災保険の様式5号の裏面、一番下には社会保険労務士の記載欄も用意されています。

様式5号の書き方を理解して労災の発生に備える

労災保険の様式5号は、業務災害による療養(補償)給付を申請する際に用いる様式です。労災保険の請求書類には、給付の種類や労働災害の状況に応じてさまざまな様式があります。

同じ療養(補償)給付でも、通勤災害によるものには様式5号ではなく、別の様式を使用します。

誤った様式を使用して申請すると、最初から手続きし直しになってしまうので注意が必要です。労災がどのケースに当てはまるのかを把握し、正しい様式を選択しましょう。

クラウド労務管理システムOne人事[労務]は、社会保険の申請手続きをオンラインで完結させる効率化ツールです。e-Gov電子申請にAPI連携し、窓口に出向かなくても、簡単に申請ができます。

2025年からは「労働者死傷病報告」など一部手続きの電子申請が義務化されました。社会保険申請のペーパーレス化が進んでいない企業は、検討してみてはいかがでしょうか。

One人事[労務]で実現できること・機能は、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが、課題の整理からお手伝いします。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします |