年末調整の控除証明書とは? 種類や入手方法、紛失した場合の対処法などを解説

年末調整では、書類と一緒に控除証明書の回収が必要です。従業員には、それぞれの状況に応じて生命保険や地震保険、iDeCoなどの書類が届きます。人によっては「どれを提出すべきか?」「原本でないとダメなのか?」「紛失してしまったらどうするか?」と、戸惑う方もいるのではないでしょうか。

本記事では、年末調整で必要な控除証明書について詳しく解説します。種類や入手方法、従業員が紛失した場合の対処法も紹介しているので、お役立てください。

→年末調整を効率化「One人事」の資料を無料ダウンロード

目次[表示]

目次[表示]

年末調整と源泉徴収の仕組み

従業員に給与を支給する際、所得税を差し引くことを源泉徴収といいます。

源泉徴収で差し引くのはあくまで概算の金額です。本来の所得税額を算出できるようになった年末に過不足を精算しなければなりません。過不足を精算する手続きが、いわゆる年末調整です。

年末調整では、従業員の所得税を正確に計算するために、本人の家族状況や支払った保険料に応じてさまざまな控除が適用されます。控除とは、もととなる金額から一定金額を差し引くことです。

控除の有無や金額は所得税額を大きく左右するため、従業員は自身の状況に応じて、適用される控除を申告する必要があります。

年末調整の控除の種類

年末調整で適用される控除には、次のような種類があります。

| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の全員に適用される |

| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の収入が103万円以下:配偶者控除 配偶者の収入が201.6万円未満:配偶者特別控除 |

| 扶養控除 | 合計所得金額が58万円以下の扶養親族がいる場合に適用される |

| 生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある場合に適用される |

| 地震保険料控除 | 地震保険料や一定の長期損害保険料の支払いがある場合に適用される |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法で定められた共済契約の掛け金の支払いがある場合に適用される |

| 社会保険料控除 | 本人や配偶者、扶養親族の社会保険料の支払額が控除される |

| 障害者控除 | 本人や配偶者、扶養親族に障害がある場合に適用される |

| ひとり親控除、寡婦控除 | 一定の要件を満たすシングルマザー・シングルファザーや寡婦に適用される |

| 勤労学生控除 | 学校に通いながら働いている従業員で、一定の要件を満たす場合に適用される |

以上のなかで、生命保険料控除や地震保険料控除は、実際の支払額を証明するために、控除証明書の提出が必要です。

参照:『令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A』国税庁

▼年末調整にかかわる控除一覧はこちら

年末調整で必要な控除証明書

控除証明書とは、年末調整で控除対象となる保険料や掛け金の支払いを証明する書類です。

生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金控除は、当年にいくら支払ったかを証明する書類がなければ控除を受けられません。

控除証明書の内容と役割

控除証明書には『給与所得者の保険料控除申告書』の作成に必要な情報が記載されています。控除証明書は保険会社や年金機関から本人宛に届き、従業員は中身を確認しながら申告書を作成する必要があります。

一方で企業側は、申告内容と控除証明書を照らし合わせ、正しく控除が適用されているかを確認しなければなりません。内容を確認するには、証明書そのものが必要です。そのため原本を申告書に添付して提出してもらいます。

控除証明書は年末調整において、従業員の税負担を正確に軽減するために大切な書類といえるでしょう。

→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

年末調整に必要な控除証明書の種類

年末調整では、主に次の4つの控除証明書が必要です。

- 生命保険料控除証明書

- 地震保険料控除証明書

- 社会保険料控除証明書

- 小規模企業共済等掛金払込証明書

証明書の内容や役割、発行元を確認していきましょう。

生命保険料控除証明書

従業員が加入している生命保険(都道府県民共済を含む)、介護医療保険、個人年金保険の保険料の支払いを証明する控除証明書です。

従業員自身の名義で加入している保険のほか、家族の名義であっても、従業員が保険料を支払っていれば控除対象とすることが可能です。

加入している保険会社が発行します。

地震保険料控除証明書

地震による家や家財に対する損失を補償する地震保険について、保険料の支払いを証明する控除証明書です。生命保険料控除証明書と同様に、従業員が契約している損害保険会社が発行します。

社会保険料控除証明書

社会保険料の支払いを証明する控除証明書です。

会社員の場合、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料は給与からすでに控除されています。年末調整の対象となるのは、国民年金保険料のように会社が把握できない社会保険料です。

たとえば、年の途中で入社した従業員で、同じ年内に国民年金の加入期間がある場合は納付した保険料を控除できます。また、夫が妻の国民年金保険料を支払っている場合や、免除になっていた国民年金保険料を追納した場合なども対象です。

国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構が発行し、本人宛に届きます。

なお、国民健康保険料についての控除証明書は不要です。

▼社会保険料控除の書き方は、次の記事でもご確認いただけます。

小規模企業共済等掛金払込証明書

個人型確定拠出年金の掛け金や、企業型確定拠出年金で従業員個人が支払った掛け金などを証明する控除証明書です。給与から差し引かれたもの以外の、従業員個人が本年中に支払った掛け金が対象となります。

国民年金基金連合会や独立行政法人 中小企業基盤整備機構など、それぞれが加入している保険事業の運営主体が発行します。

iDeCoの掛金の支払いを証明するのも、小規模企業共済等掛金払込証明書です。

控除証明書の入手方法

年末調整に必要な控除証明書は、従業員本人のもとへ、ハガキまたは電子データで届きます。本人から請求する必要はなく、時期がくれば自動的に届けられます。発行時期は発行元によっても異なりますが、10月ごろが多いでしょう。

従業員が控除証明書を電子データで受け取った場合は、申告書とともにメールなどで受け取ることが可能です。もしも、会社として電子データでの提出を受けられないルールの場合は、従業員にあらかじめ周知しておくとよいでしょう。

従業員が控除証明書を紛失した場合の対処法

従業員が控除証明書を紛失した場合、発行元に依頼すれば再発行が可能です。

ただし、紙の控除証明書の再発行には時間がかかるので、電子データとして受け取る方が便利です。国税庁の『QRコード付証明書等作成システム』を利用すれば、電子データの控除証明書に基づいてQRコード付控除証明書等を印刷できます。

どうしても年末調整の手続き期限までに再発行が間に合わない場合は、従業員に自分で確定申告してもらう必要があります。申告期限に再発行が間に合わない可能性があるなら、確定申告について簡単に案内するとよいでしょう。

参考:『QRコード付証明書等作成システムについて』e-Tax国税庁

年末調整で従業員から提出してもらう書類まとめ

年末調整では、控除証明書以外にも、従業員にさまざまな書類を提出してもらいます。たとえば、次のような書類が必要です。

- 扶養控除等(異動)申告書

- 保険料控除申告書

- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

- 住宅借入⾦等特別控除申告書

- 源泉徴収票

念のため確認しておきましょう。

扶養控除等(異動)申告書

扶養控除やひとり親控除、勤労学生控除などを申告するための書類です。

年末調整は、主たる給与の支払先として扶養控除等(異動)申告書を提出した従業員を対象に行います。したがって、主たる給与の支払先であれば、控除等に該当しない従業員も提出する必要があります。

従業員は、当年の最初に給与を支給される日の前日までに、申告書を提出する必要があります。

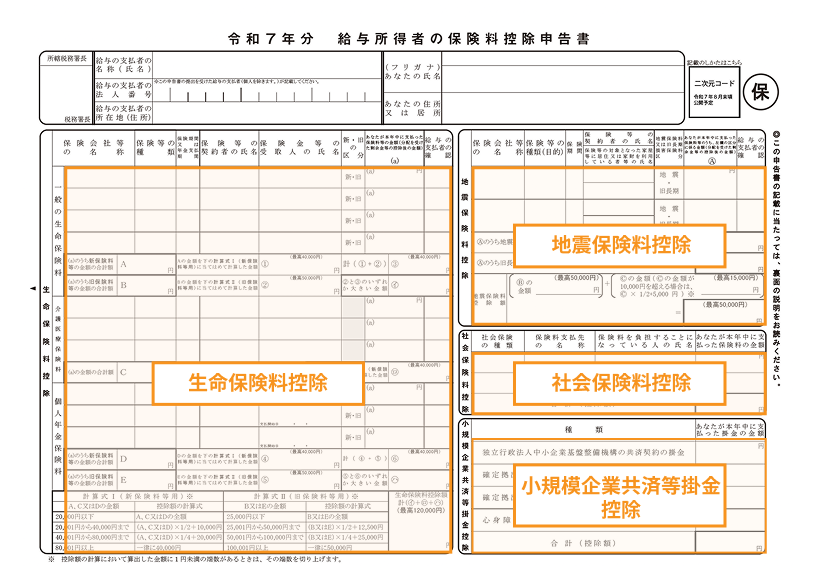

保険料控除申告書

控除証明書とセットで提出し、保険料控除を申告するための書類です。企業の担当者は、保険料控除申告書と控除証明書を照らし合わせて、申告内容に誤りがないかチェックします。

▼回収書類のチェックに時間を取られていませんか。回収作業の手間を減らすなら年末調整の電子化がおすすめです。書類の一括チェック機能があるため、紙を目視で確認するよりもラクに確認を完了できます。

→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

基礎控除や配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除を申告するための書類です。

基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下の従業員全員に適用されるため、ほとんどの人は申告書を提出する必要があるでしょう。

基礎控除と配偶者控除・配偶者特別控除については、従業員本人と配偶者の収入、所得金額から控除額を決定します。

特定親族特別控除は、令和7年から導入されました。特定親族とは、従業員本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人です。特定親族の収入、所得金額から控除額を決定します。

住宅借入⾦等特別控除申告書

従業員が住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、2年目以降は住宅借入⾦等特別控除申告書を提出してもらいます。初年度は年末調整では扱えず、従業員が自分で確定申告をする必要があるため、事前に案内しておくと安心です。

源泉徴収票

同じ年内に別の勤務先から給与を受け取った従業員には、自社発行とは異なる源泉徴収票を提出してもらう必要があります。たとえば、年の途中に転職してきた従業員や、新卒入社してくる前にアルバイトをしていた従業員が対象です。

現在進行形で複数の勤務先で働いている場合、副業先の収入については年末調整では取り扱いません。副業の合計所得が年20万円を超える場合、従業員本人が確定申告をします。

保険料控除申告書の書き方・ポイント

ここからは、控除証明書の内容を保険料控除申告書に転記していく際のポイントを解説します。

生命保険料控除

「保険会社等の名称」欄には、控除証明書に書かれている会社名を記入します。会社名は略称でも問題ありません。「保険等の種類」の欄も、控除証明書を参照しながら終身・がん・定期などの保険の種類を記入します。

「あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)」欄には、控除証明書の「12月末時点の申告予定額」を記入しましょう。証明書によっては、予定支払額や予定申告額と表記されている場合もあります。

地震保険料控除

生命保険料控除と同様に、控除証明書に記載されている保険会社名や保険の種類を記入します。

地震保険料控除の場合は、契約者氏名のほかに、保険の対象になっている建物や家財を利用している人の氏名の記入が必要です。契約者と同一であれば、同じ氏名を記入すれば問題ありません。

「あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)」欄には、年末までの支払い予定額である保険料の合計額を記入しましょう。

社会保険料控除

控除証明書に記載されている社会保険の種類や、支払い先の機関名を記入します。

「あなたが本年中に支払った保険料の金額」欄には、納付済みの金額ではなく、年間の予定納付額を記入しましょう。

小規模企業共済等掛金控除

企業型年金や個人型年金など、あてはまるものの「あなたが本年中に支払った掛金の金額」欄に、控除証明書に記載されている金額を記入します。

まとめ|控除証明書は保険料控除を適用するために必要

年末調整で必要な控除証明書とは、生命保険料控除や地震保険料控除などの各種保険料控除を適用するために必要な書類です。従業員は控除証明書の内容に基づいて申告書を作成し、企業の担当者は申告書と控除証明書の内容に間違いがないかチェックします。

万が一、紛失した場合は再発行も可能です。従業員から「なくしてしまった」「書き方がわからない」と相談を受けた場合は、本記事で紹介した内容を参考にしつつ、適切に案内しましょう。

年末調整を効率化|One人事[労務]

年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。

One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。回収書類は画面上で一覧表示され、申告内容も書類ごとに一括でチェックが可能。書類を一枚一枚目視で確認しなくても、対応漏れの防止に役立ちます。

One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。

One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。

また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |