入社手続きの流れとは? 採用担当者は何をするのか全体像と細かな実務を解説

入社手続きは、新入社員を迎えるためのプロセスです。書類の準備から社会保険の手続きまで、やることが多岐にわたるため、抜け漏れなく進めるのは簡単ではないかもしれません。頭を悩ませる採用担当者も多いでしょう。とくに初めて担当する方は「必要な手続きを見落としていないだろうか」「法的な要件は満たしているだろうか」と不安を感じますよね。

本記事では、入社手続きの全体の流れを整理し、各ステップにおける具体的な実務内容をわかりやすく紹介します。記事を読んで、入社手続きを確実に進められるようにお役立てください。

▼入社手続きの不安は、これ1冊|完全ガイドは以下より無料ダウンロードできます。

目次[表示]

目次[表示]

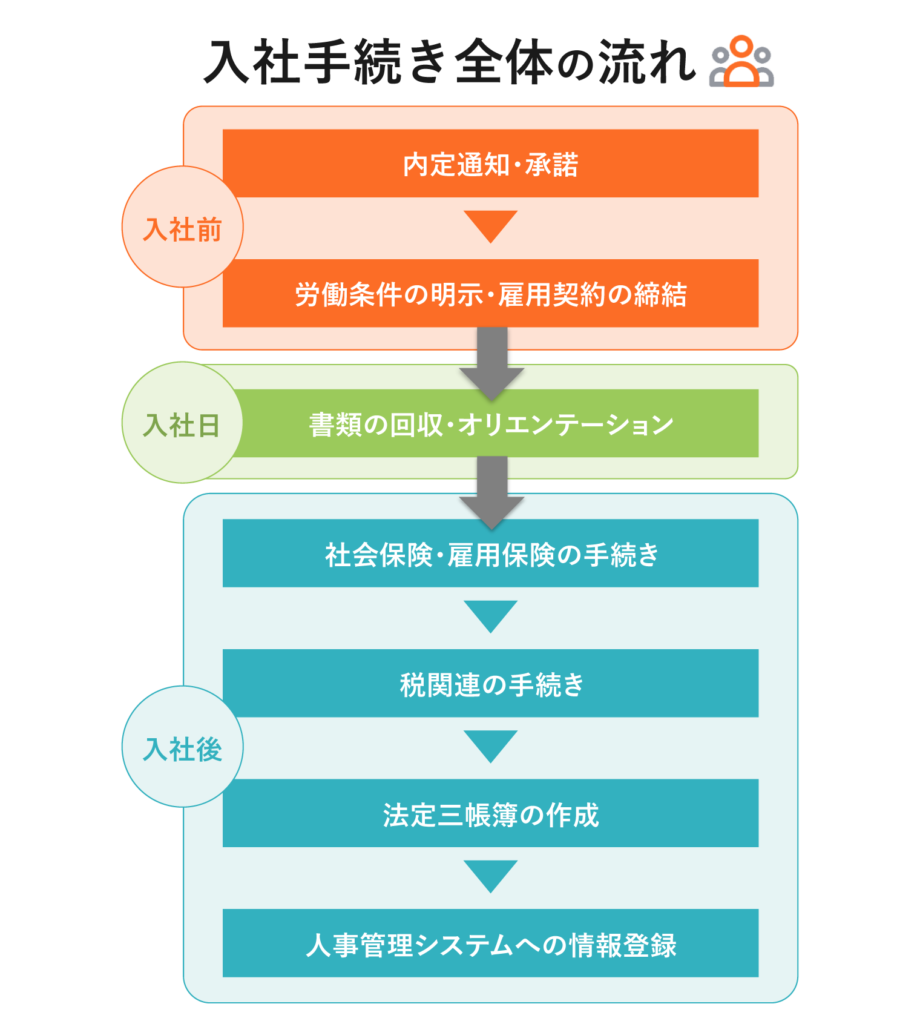

入社手続き全体の流れとは? 担当者はいつ何をする?

入社手続きの流れを把握するのは、新たな一歩を踏み出す従業員をサポートするうえで重要です。

しかし、手続きの種類が多く「どのタイミングで何をすればよいか」 がわかりにくいと感じる人もいるでしょう。

まず始めに「入社前」「入社時」「入社後」に分けて、それぞれのステップで担当者が取りかかりたい手続きを紹介します。

スムーズな入社準備のために、順番にチェックしていきましょう。

【入社前】内定通知・承諾

入社手続きの流れは内定通知書の発行から始まります。内定通知書には職種や勤務地、給与、勤務時間などの基本的な労働条件を明記しましょう。

内定者からは入社承諾書を受け取り、双方の合意を書面で確認します。入社日や入社時の提出書類についても案内します。

内定通知書・内定承諾書について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。

【入社前】労働条件の明示・雇用契約の締結

入社前のタイミングで、法律の規定に基づいて雇用契約を締結し、労働条件通知書を交付します。

労働条件通知書の作成と交付は企業の義務です。以下の必須事項を必ず記載しましょう。

- 労働契約の期間(更新の基準含む)

- 就業場所、従事する業務

- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無

- 休憩、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項

- 賃金(基本給、諸手当、賞与など)

- 退職に関する事項

入社手続きの流れのなかでも、契約関連はとくに重要です。不備がないよう、手配しましょう。

労働条件通知書・雇用契約書について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。

【入社時】必要書類の回収

入社時のタイミングでは書類を回収し、手続きに必要な情報を確認します。入社時に必要な書類は大きく以下の3種類に分けられます。

| 本人確認書類 | ・マイナンバーカードまたは通知カード ・運転免許証やパスポートなどの身分証明書・住民票 |

| 社会保険関連 | ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・雇用保険被保険者証(前職がある場合) ・健康保険被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者資格取得届(扶養家族がいる場合) |

| 給与・税金関連 | ・給与振込口座届 ・源泉徴収票(前職がある場合) ・扶養控除等申告書(扶養の有無にかかわらず必須) ・住民税決定通知書(中途採用の場合) |

入社手続きの流れを意識し、内定者には入社日までに用意してもらいましょう。

【入社後】社会保険の手続き

入社手続きの流れとして、入社後は、従業員の社会保険の加入手続きを進める必要があります。

健康保険・厚生年金の適用対象となる従業員は、入社日から5日以内に手続きを終わらせなければなりません。

正社員は、原則として社会保険に加入します。また、従業員規模51人以上の会社であれば、以下の加入条件を満たしている場合、正社員でなくても社会保険の加入手続きが必要です。

- 週20時間以上勤務している

- 月額賃金が88,000円以上である

- 雇用期間が2ヶか月を超える見込みがある

- 昼間学生ではない

以上の条件を満たさない場合には、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上でなければ、社会保険には加入しません。

詳しくは【こちら】の記事でご確認ください。

条件を満たす従業員であれば、被保険者資格取得届を作成し、年金事務所へ提出します。

また2024年12月2日以降に被保険者資格を取得した場合は、健康保険証は発行されず、マイナ保険証を利用することになるため注意が必要です。マイナ保険証を利用できない事情がある場合は、資格確認書が発行されます。

【入社後】雇用保険の手続き

入社後は、社会保険の手続きと同時並行で、対象者は雇用保険の加入手続きも必要です。期限は翌月10日までと、社会保険より余裕がありますが、抜け漏れがないように進めましょう。

手続きの流れは以下のとおりです。

- 雇用保険の対象となるかを確認

- 「雇用保険被保険者資格取得届」を作成

- ハローワークへ提出(入社翌月10日まで)

- 雇用保険被保険者証を新入社員に配布

雇用保険の加入条件は「週20時間以上の勤務」「31日以上の雇用見込み」 などです。詳しくは【こちら】の記事でご確認ください。

【入社後】税関連の手続き

入社後の税関連手続きは、所得税と住民税の対応が中心です。所得税関連では、扶養控除等申告書の内容をていねいに確認します。前職がある場合は源泉徴収票を確認し、年末調整に備えましょう。

住民税については、特別徴収への切り替え手続きで住民税特別徴収切替届を提出します。前職の住民税の処理を確認し、特別徴収税額決定通知書を反映させましょう。

【入社後】法定三帳簿の作成

入社手続きの流れの一環として、新入社員の勤怠・給与情報を正式に記録する準備が必要です。

なかでも、労働基準法第109条で作成・保管が義務づけられているのが「法定三帳簿」です。

| 法定三帳簿 | 項目 |

|---|---|

| 労働者名簿 | ・氏名、生年月日、性別といった基本情報 ・住所や従事する業務の種類 ・雇入れ年月日 ・その他の労働関係における重要事項 |

| 賃金台帳 | ・氏名と性別の基本情報 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数 |

| 出勤簿 | ・日々の出勤・退勤時刻 ・休憩時間 ・休暇取得状況 |

帳簿は、労働条件の明確化や給与計算の根拠となる重要な情報を記載します。入社時に漏れなく準備し、のちの監査対応に備えましょう。

【入社後】人事管理システムへの情報登録

入社後は新入社員の情報を適切に管理し、利用できる状態に整えます。

企業によっては、人事管理システムでデータを一元管理している場合と、紙やエクセルで運用する場合があるでしょう。

人事管理システムを導入している場合は、以上の情報を各データベースに登録することで、勤怠管理や給与計算、身上申請の効率化が可能です。

紙やエクセルで管理している場合は、情報の分散や最新情報の紛失に注意し、必要な際に取り出せるようにしておくと、関連業務がラクになります。

どちらにしても、回収した入社書類から以下の情報を登録し、今後の労務管理を効率的に行う仕組みを整備しておく必要があります。

- 氏名や住所、連絡先などの基本情報

- 給与情報や社会保険関連の情報

- 所属部署や役職、入社日、社員番号

- 保有資格、経歴

近年ではさまざまな人事管理システムが登場していますが、業務ごとにツールを導入した結果、逆に作業が煩雑になっているという声も聞かれます。人材情報はシステムを活用して一箇所にまとめることをおすすめします。人事データを一元管理するメリットは【こちら】

【番外編】備品などの準備

入社手続きの流れとして入社日までに備品も準備します。

- 執務環境(家具):デスクや椅子、キャビネット

- 通信機器:パソコン、電話機

- 社員証や入館カード

- 名刺

- 文具類

- 制服、ユニフォーム

各種マニュアルや研修資料の準備も必要です。

また、社内システムの利用環境も整備します。メールアドレスの発行や社内システムのアカウントを作成し、必要なアプリケーションのライセンスを取得しておきます。

セキュリティカードも忘れずに発行し、新入社員が入社日から円滑に業務を開始できる環境を整えましょう。

入社手続き全体の流れチェックリスト

入社手続き全体の流れを踏まえた、やることチェックリストを紹介します。

| 入社前 |

|---|

| □ 採用通知書の作成・送付 |

| □ 入社承諾書の受領 |

| □ 労働条件通知書の作成・交付 |

| □ 雇用契約書の作成・締結 |

| 入社時 |

|---|

| □ マイナンバーカード/通知カードの受領 |

| □ 年金手帳の受領 |

| □ 給与振込口座届の受領 |

| □ 扶養控除等申告書の受領 |

| □ 前職の源泉徴収票の受領(中途採用) |

| □ 雇用保険被保険者証の受領(中途採用) |

| 入社後5日以内 |

|---|

| □ 健康保険資格取得届の提出 |

| □ 厚生年金保険資格取得届の提出 |

| □ 被扶養者異動届の提出(該当者) |

| 入社後翌月10日まで |

|---|

| □ 雇用保険資格取得届の提出 |

| 入社後すみやかに |

|---|

| □ 労働者名簿の作成 |

| □ 賃金台帳の作成 |

| □ 出勤簿の作成 |

| □ 所得税の源泉徴収手続き |

| □ 住民税の特別徴収手続き |

| 入社日までに |

|---|

| □ デスク・椅子の準備 |

| □ パソコン・電話機の設置 |

| □ 社員証・入館カードの発行 |

| □ 文具類の準備 |

| □ メールアドレスの発行 |

| □ 社内システムアカウントの作成 |

| □ アプリケーションライセンスの取得 |

| □ セキュリティカードの発行 |

職場によってチェックリストの項目は異なるため、就業規則も確認し、自社のルールに沿って自由に変更してご活用ください。

入社手続きの手順でおさえておきたいポイント

新入社員の入社手続きは、期限までにやらなければならない業務が多く、書類の準備や手続きの期限管理など、流れに沿って細かい確認が必要です。

以下のポイントをおさえ、可能な限り手続きをスムーズに進めましょう。

- 入社日に書類がそろうようにサポートする

- 公的書類の提出期限を守る

- 押印に関するルールを確認する

- 郵送できない書類に注意する

入社日に書類がそろうように内定者をサポートする

入社手続きの書類には記入ミスや漏れが起こりやすいものもあります。

記入例を添付することで、提出後のチェックや差し戻しの手間を省けます。

書類がそろわない場合は、本人に理由を確認し、いつまでにそろうかを確認しましょう。

紛失の場合は前職や役所での再発行が必要となるため、時間がかかります。あらかじめ内定者に声をかけ、準備を促すことが重要です。

公的書類の期限を守る

入社にかかる社会保険や雇用保険の手続きには提出期限があります。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は雇用開始から5日以内、雇用保険被保険者資格取得届は雇用した月の翌月10日までが期限です。

期限を過ぎると、雇用開始日から手続き日までの賃金台帳と出勤簿が必要となります。また、6か月など期限を大幅に超過した場合は、遅延理由書の提出が求められる場合もあるため注意しましょう。

手続きの遅れは従業員の生活にも影響を与えるため、入社手続きの流れに沿って、迅速に対応しましょう。

参照:『就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き』日本年金機構

入社書類に認印を使用しても問題ない

入社手続き書類の押印は、基本的に認印で問題ありません。

ただし、企業によっては印鑑が本人のものであることを証明するため、印鑑証明書を求められる場合があります。

実印が必要となるため、企業側は実印が必要な場合、周知することが大切です。

入社書類は郵送に向かない書類がある

入社手続き書類を郵送で取り扱う場合は、確実に配達するため簡易書留や特定記録郵便の利用をおすすめします。

雇用保険被保険者証や年金手帳などの重要書類は、郵送での取り扱いを避けましょう。出社時に直接届けてもらうようにします。

詳しくは以下の記事でご確認ください。一覧で書類ごとの郵送の可否を紹介しています。

入社手続きでよくあるトラブル事例と対処法

入社手続きを進めるなかで、書類の不足や情報の不備など、さまざまなトラブルが発生することがあります。

とくに書類の紛失など、手続きに必要な情報がそろわないケースが多いようです。

入社手続きの流れのなかで問題が発生した場合、事前に対処法を把握しておくことで、落ち着いて解決できます。

以下では、入社手続きでよくあるトラブル事例とその対応方法を解説します。

基礎年金番号がわからない

基礎年金番号は健康保険・厚生年金保険の加入手続きに必要です。

基礎年金番号がわからない場合は、ねんきん定期便や国民年金保険料の納付書、領収書などで確認が可能です。従業員に確認を促し、必要であれば、年金事務所で基礎年金番号通知書も再発行できるため、あわせて伝えておくとよいでしょう。

なお、基礎年金番号がわからない場合でも、マイナンバーを使って加入手続きを進めることが可能です。

年金事務所は基礎年金番号がわからないとき、住民基本台帳ネットワークシステムで本人を照会します。住民票の住所と一致していなければ照合ができません。

入社日までに番号の準備を促しましょう。

雇用保険被保険者番号がわからない

入社時の雇用保険手続きでは必ず番号が必要です。

本人が雇用保険被保険者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行が可能です。

前職の会社に問い合わせるように案内しましょう。再発行には身分証明書と退職した会社の情報が必要であることも伝えると親切です。

外国籍の従業員を雇用した

外国籍労働者の入社手続きでは、日本人と少し異なる点があるため、確認しておきましょう。

とくに、在留資格が業務内容と一致しないと、違法就労とみなされるため、雇用前が必須です。

- 在留資格(在留カード)の確認

- 在留資格と日本語能力の確認

- 外国人雇用状況の届出

- 給与や待遇は日本人と同等にする

- 雇用契約書や労働条件通知書の準備

外国人労働者に対して、労働基準法上「母国語での労働条件通知書作成義務」はありません。しかし、トラブル防止のため、理解できる言語で労働条件を示すことをおすすめします。

まとめ|入社手続きは流れを理解して効率的に

入社手続きは、新入社員の門出を支える業務プロセスです。本記事で紹介したように、「入社前」「入社時」「入社後」の流れを全体像でとらえ、必要な手続きを適切なタイミングで進められるとよいでしょう。

流れを意識しながら進めることで、入社手続きの対応漏れを防ぎ、新入社員の円滑な受け入れにつながります。

近年は入社手続きのデジタル化が進んでいます。人事労務システムを導入することで、書類の作成を自動化し、情報回収状況の管理が簡単になります。雇用契約書も電子化が可能です。

入社手続きの流れを理解したうえで、新入社員の安心感をもってもらえるように対応しましょう。

入社手続きはシステムを活用して効率的に|One人事[労務]

入社手続きを紙ベースで行っていると作成や管理、提出状況の確認に多くの時間がかかり、担当者の負担が大きくなりがちです。

実際に、多くの企業は以下のような入社手続きの課題を抱えています。

- 書類の準備や管理に多くの時間を要する

- 紙の書類が多く、保管場所の確保が困難

- 個人情報の管理に不安がある

- 提出状況の管理が煩雑

- 記入ミスや記載漏れの確認に手間がかかる

課題を解決し、入社手続きをスムーズにするために、専用のシステム導入を検討してみてはいかがでしょうか。

システム導入により、書類作成を半自動化でき、提出状況の一元管理が可能になります。テンプレートを活用すれば、雇用契約書や労働条件通知書も効率的に作成できるでしょう。

One人事[労務]は入社手続きのペーパーレス化を実現する労務管理システムです。入社手続きから紙をなくし、大幅な業務効率化に貢献します。

詳しい機能や使い勝手を知るには、当サイトからお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが課題の整理からお手伝いします。

当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |