年末調整における寡婦控除とは?要件や申告方法、ひとり親控除との違いも解説

年末調整業務のなかで、寡婦控除の適用要件やひとり親控除との違いを整理できていますか。

寡婦控除は、離婚や死別により配偶者がいなくなった女性を対象とした所得控除制度です。しかし適用要件が複雑で、類似するひとり親控除との違いがわかりにくいと感じている人もいるかもしれません。

本記事では、年末調整における寡婦控除の基本的な仕組みから、詳しい要件・具体的な申告方法まで、実務に必要な知識を体系的に解説します。複雑な制度を理解し、従業員からの質問にも自信を持って対応できるようになりましょう。

目次[表示]

目次[表示]

年末調整・確定申告における寡婦控除とは?

寡婦控除は、夫と離婚または死別したあとに配偶者がいない女性に対して、一定の条件を満たすことで一定額の所得控除が受けられる制度です。年末調整や確定申告の際に寡婦控除申告をすれば、所得税や住民税の負担を減らせます。

寡婦控除の目的は、ひとりで生計を立てている女性の経済的負担を軽くすることです。なお、以前は男性(寡夫)を対象とした寡夫控除もありましたが、2020年の税制改正により廃止されて未婚や性別を問わないひとり親控除が創設されました。

寡婦控除を受けるためには、女性であることや独身であることを大前提として、所得金額の要件も設けられています。また離婚と死別では、条件が少し変わる点にも注意が必要です。

寡婦控除の控除額

寡婦控除の控除額は、所得税で27万円、住民税で26万円です。いずれも一律の金額であり、所得の額や扶養親族の人数によって変動することはありません。

たとえば、所得税率が10%の人なら、寡婦控除によって所得税が年間27,000円安くなる計算です。住民税の所得割も一律10%の税率がかかるため、26,000円の軽減です。

合計で年間53,000円の節税効果を受けられ、家計にとって大きなメリットです。もちろん、所得が高くなれば控除額にかかる所得税率が上がり節税額も増えるため、高所得者ほど制度の恩恵を受けられるでしょう。

ただし、寡婦控除には所得制限があるため、一定の所得を超えると寡婦控除の対象にはなりません。

寡婦控除の適用要件

寡婦控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。離婚と死別では条件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

- 離別:夫との離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる

- 死別:夫との死別後に婚姻をしていない(または夫の生死が明らかでない)

- 合計所得金額が500万円以下である

- ひとり親控除に該当しない

いずれも配偶者を失った女性の、経済的負担を軽減するという目的に沿った設計です。

なお、寡婦控除の可否は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。年の途中で離婚や死別があっても、最終的に年末時点でどうなっているかの判断が大切です。

夫との離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる(離別)

離婚後に再婚していない場合は、扶養親族がいることが寡婦控除の条件となります。後述する死別よりも条件がやや厳しくなっている点に注意が必要です。寡婦控除における扶養親族とは、次の条件を満たす人です。

- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が58万円以下

- 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)

具体的には、子ども・親・祖父母・孫などが対象です。給与収入だけの場合、年収123万円以下なら58万円以下の所得とみなされます。

また、都道府県知事から委託を受けて里親として預かっている児童、市町村から委託を受けて養護している高齢者も扶養親族に含まれます。ただし、青色・白色申告者の事業専従者は扶養親族として扱われません。

夫との死別後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない(死別)

死別の場合、以下のいずれかの条件に該当すると、寡婦控除の対象者となります。

- 夫と死別したあと、再婚していない

- 夫の生死が明らかでない(例:災害などで行方不明、安否不明)

いずれも、本人の意思にかかわらず夫を失ったケースです。災害により安否不明となった場合も、死別と同様に扱われます。死別にあてはまる寡婦は、扶養親族がいなくても控除対象となるのが離別との大きな違いです。

寡婦控除は、正式な婚姻関係になくても、事実婚(内縁関係)と判断される相手がいれば対象外です。たとえば、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されていれば、寡婦控除は利用できません。

合計所得金額が500万円以下である

寡婦控除を受けるためには、合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは給与所得だけでなく、事業所得や不動産所得、雑所得などすべてを合計した金額です。給与収入のみなら、年収約677万円が、合計所得金額500万円の目安となります。

複数の所得がある場合は、それぞれの所得を合算します。ただし「損益通算」や「繰越控除(純損失・雑損失)」などを差し引く前の金額で判定される点に注意しましょう。たとえば、給与所得300万円と不動産所得150万円がある人の合計所得金額は450万円となり、500万円以下という条件を満たします。なお、遺族年金は非課税所得にあたるため、合計所得金額には含めません。

高所得者は寡婦控除の対象外となり、本当に支援が必要な人に制度の恩恵が届くような制度設計になっています。所得制限は、離別でも死別でも変わらない寡婦控除の共通条件です。

ひとり親控除に該当しない

寡婦控除を受けるためには、ひとり親控除の対象ではないことが条件となります。

ひとり親控除は、2020年に創設された新しい制度です。寡婦控除よりも控除額が大きく、両方の要件を満たす場合はひとり親控除が優先して適用されます。ひとり親控除の要件は以下のとおりです。

- 現在、婚姻していない(事実婚含む)

- 生計を一にする子どもがいる(子どもの年齢や所得に条件有)

- 合計所得金額が500万円以下

- 性別や婚姻歴は問わない(男性も対象)

つまり寡婦控除の対象者であっても、子どもを扶養している場合は、多くがひとり親控除の対象になります。寡婦控除が適用されるのは、以下のケースが考えられます。

- 子ども以外の親族を扶養している女性(例:親や祖父母)

- 夫と死別して再婚していない扶養親族がいない女性

年末調整や確定申告をする際は、寡婦控除とひとり親控除、どちらの控除が適用されるかを正確に判断することが重要です。

寡婦控除とひとり親控除の違い【比較表】

寡婦控除とひとり親控除は、どちらも配偶者のいない人に対する所得控除制度です。どちらもひとり親世帯の経済的負担を軽減するという共通の目的がありますが、適用の対象や条件に明確な違いがあります。

年末調整では「どちらを適用すべきか」で迷う従業員もいるかもしれません。寡婦控除とひとり親控除の違いを以下で比較し、整理しておきましょう。

| 項目 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |

|---|---|---|

| 対象者の性別 | 女性のみ | 男女問わず |

| 婚姻歴 | 必要(離婚または死別) | 不問(未婚も対象) |

| 扶養要件 | 扶養親族がいる(離婚の場合のみ、死別の場合は不問) | 生計を一にする子どもがいる |

| 所得制限 | 合計所得金額500万円以下 | 合計所得金額500万円以下 |

| 控除額(所得税) | 27万円 | 35万円 |

| 控除額(住民税) | 26万円 | 30万円 |

両方の要件を満たしているなら、控除額が大きいひとり親控除が優先されるのがポイントです。

子どもがいて婚姻歴のある女性従業員は、寡婦控除とひとり親控除の両方の要件を満たしますが、自動的にひとり親控除が適用され、寡婦控除は適用されません。

年末調整や確定申告では、「どちらの控除にあたるのか」を制度の違いから判断する必要があるという点を、実務上おさえておきましょう。

寡婦控除と扶養控除の違い

寡婦控除と扶養控除は、どちらも所得税・住民税の負担を軽減するための制度ですが、そもそもの目的や対象となる条件が大きく異なります。

- 寡婦控除:配偶者と離婚または死別し、再婚していない女性を支援する制度

- 扶養控除:一定の収入以下の家族を扶養している人を支援する制度

もっとも大きな違いは、寡婦控除は本人の婚姻状況に基づき、扶養控除は扶養している家族の存在に基づくという点です。

また寡婦控除は控除額が一律ですが、扶養控除は扶養している親族の年齢や属性によって控除額が変わります。たとえば、19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいれば63万円の控除が受けられます。一方で70歳以上の扶養親族の場合、同居の有無に応じて控除額は同居無が48万円、同居有が58万円です。

寡婦控除やひとり親控除を受けていても、扶養控除は併用できるのも特徴です。たとえば、死別後に子どもを扶養している場合、寡婦控除と扶養控除の両方を申請すれば、節税効果はさらに高まるでしょう。

年末調整における寡婦控除の申告方法・書き方

年末調整で従業員が寡婦控除を申告する際の手続きは、それほど複雑ではありません。

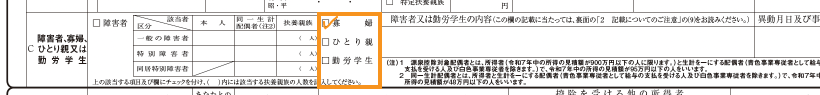

対象となる従業員がいれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に記入してもらうだけで対応は完了します。

申告書は毎年秋頃に勤務先から配布され、翌年の源泉徴収税額の計算に使用されます。

申告方法の基本は「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄にある「寡婦」のチェックボックスにチェックを入れることです。特別な添付書類は必要なく、詳細欄への記入も不要です。要件を満たしていれば誰でも簡単に申告できます。

参照:『令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』国税庁

申告を忘れてしまうと、当年の年末調整では寡婦控除は適用されません。人事担当としては、年末調整書類の提出忘れに加え、記載内容に抜け漏れがないかチェックしましょう。

年末調整で寡婦控除を適用する際の注意点

寡婦控除を年末調整で適用する際は、その年の12月31日時点での状況が判断基準になる点に注意が必要です。控除の適用の可否は、離婚・死別・再婚のタイミングに左右されます。

ここでは、担当者が覚えておきたい2つのポイント「婚姻のタイミング」と「扶養親族の条件」について詳しく見ていきましょう。

死別・離婚・再婚のタイミングに注意する

寡婦控除が受けられるかどうかは、12月31日現在の婚姻状況で判断されます。

たとえば、年の途中で離婚や死別をしても、年末までに再婚していれば対象外です。一方で、2月に離婚し、その後年末まで再婚していない場合は、寡婦控除の対象となります。

ただし、事実婚(内縁関係)も「再婚」とみなされる可能性があるため要注意です。住民票に「妻(未届)」などと記載されていれば、たとえ婚姻届を出していなくても控除は適用されません。

制度を最大限に活用するためには、離婚や死別のタイミングが年明け以降になるよう調整することで、控除の対象となるケースもあります。

年末調整では、年末時点の状態が多くの判断基準になるため、スケジュールの管理も実務上のポイントです。

扶養親族の要件をよく確認する

離婚後に寡婦控除を申請する場合は、扶養親族の要件に注意が必要です。

扶養親族とは、配偶者以外で生計を一にし、かつ年間の合計所得金額が58万円以下の親族のことを指します。兄弟姉妹・親・祖父母などが該当しますが、たとえばパートやアルバイト収入が増え、所得が58万円を超えてしまうと要件を満たさなくなります。

また、同居していなくても、生活費や学費などを定期的に仕送りしていれば「生計を一にしている」とみなされます。単純に「同居していない=対象外」とは限らず、実際に生活の支援をしているかどうかが判断基準です。

なお、死別による寡婦控除では、扶養親族の有無は問われません。扶養親族の有無が条件となるのは、離婚による寡婦控除のみである点もおさえておきましょう。

いずれにしても、対象者がどの条件に該当するのか、制度の違いを理解したうえで正確に対応することが重要です。

従業員が寡婦控除の申告を忘れてしまった場合は?

万一、年末調整で寡婦控除の申告を忘れてしまった場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

会社側であとから修正申告することはできません。従業員自身で確定申告を行う必要があります。

年末調整は一度完了すると、税務署からの依頼がない限り、内容を修正できないルールです。申告漏れに気づいたとしても、会社では対応できず、個人で税務署に確定申告書を提出するしかないのです。

確定申告による寡婦控除の申告は、年末調整よりも手続きが複雑になるため注意が必要です。

なお、確定申告の期限(通常は翌年3月15日)を過ぎてしまっても、還付申告であれば5年以内は税務署で受け付けてもらえます。従業員から申告漏れの相談があった場合は、なるべく早めに税務署へ確定申告を行うよう案内しましょう。

まとめ

寡婦控除は、夫との離婚または死別したあと、再婚していない女性に対して認められる所得控除制度です。一定の条件を満たせば、所得税で27万円、住民税で26万円の控除を受けられ、年間の税負担を軽くできます。

寡婦控除の適用要件は少し複雑で、離婚した場合は扶養親族がいることが必要ですが、死別の場合は扶養親族の有無は問われません。子どもを扶養している人は、控除額がより大きいひとり親控除が優先されることも覚えておきましょう。

年末調整の業務では、制度の違いを正しく理解し、従業員に適切な案内ができることが大切です。寡婦控除の要件を把握し、正しく処理することで、従業員の税負担を減らし、企業としての信頼性も高められるでしょう。

年末調整を効率化|One人事[労務]

年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。

One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。

One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。

One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。

また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |