社内のスキルを可視化するには? ツールや進め方、スキルマップ作成を解説

社員一人ひとりのスキルを把握できておらず、配置や育成、評価が感覚頼みになっていませんか。研修の効果が見えない、人事評価が主観的になるといった悩みは少なくありません。

タレントマネジメントや人的資本経営の重要性が高まり、スキル可視化やスキルマップの作成は、企業において欠かせない取り組みとなっています。

本記事では、スキル可視化の目的や可視化の方法として役立つツール、可視化の進め方、職種別の例など紹介しています。代表的な可視化ツール、スキルマップの作成手順も紹介していますので、参考にしてください。

→社員のスキルを可視化|「One人事」資料を無料ダウンロード

目次[表示]

目次[表示]

社内スキル可視化とは?

社内スキル可視化とは、社員一人ひとりが保有するスキルを体系的に整理して、組織全体で共有することです。

スキルが個人の経験則にとどまっていると、仕事が特定の人に依存する属人化が進んでしまいます。さらに社内でスキルベースでを評価基準を設定しておかないと、従業員の能力を客観的に評価することもできません。

スキル可視化を行うと、一人ひとりの得意・不得意が把握でき、人材育成や人材配置を最適に実行できるようになります。

たとえば営業なら「プレゼン力の高い人」を必要な案件へ配置でき、次期管理職候補のスキルを把握すれば昇進・昇格の育成計画も立てやすくなるでしょう。採用・配置・教育など幅広い人材マネジメントに活用が可能です。

社内でスキル可視化に取り組む場合、スキル管理ツールを導入したり、スキルマップを作成したりするのが一般的です。

スキル可視化とタレントマネジメント

スキル可視化は、タレントマネジメントを進めるための準備となります。誰がどの分野に強みを持ち、どこに不足があるのかといったスキル情報があってこそ、タレントマネジメントで目指す「適材適所の配置」や「戦略的な人材育成」が実現できるためです。

たとえば、スキル可視化の結果「プロジェクトマネジメントのスキル不足」とわかれば、研修立案や人材採用といった施策に落とし込めます。従業員にとっても、自分のスキル状況を客観的に理解でき、自律的な成長意欲が高まるでしょう。

スキル可視化は現状のデータを整理する入り口、タレントマネジメントはデータを活用して成果を出す仕組みです。組みあわせることで、人材活用の精度が高まり、人的資本経営の推進にもつながります。

スキル可視化と人的資本経営

人的資本経営を進めるには、従業員のスキルを把握・可視化することが欠かせません。人的資本経営では、人材を「コスト」ではなく「価値を生み出す資産」と捉えます。そのためには、社内にどのようなスキルを持つ人材がいるのかをデータで明らかにする必要があります。

スキル可視化を行えば、組織の強みや弱みを客観的に把握でき、人材配置や育成投資の判断を裏づけることが可能です。さらに、スキルギャップを明確にすることで、リスキリングや研修計画にも役立ちます。

また、近年重視される人的資本情報の開示でも、従業員のスキルや教育投資の成果を示すデータが不可欠とされています。スキル可視化によって得られたデータを戦略的に活用することで、人的資本経営をよりいっそう推進していけるでしょう。

スキル可視化が必要な組織

スキル可視化が求められるのは、既存社員の能力を底上げしたい組織や、チームのまとまりに課題を抱える組織です。

個々のスキルを可視化すると、相性のよいポジションや部署が明確になり、適材適所の配置が可能となります。これにより既存社員の力を引き出し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

また、チームとしてまとまりがない場合でも、スキルの偏りやマネジメント人材不足といった課題が浮き彫りになり、必要な人材像を明確化できます。

結果として、バランスの取れたチームを再構成でき、効率性や成果の向上が期待できるでしょう。

スキル可視化の目的や必要性

社内のスキル可視化は、なぜ必要なのでしょうか。5つの理由とメリットを解説します。

- 適材適所の人材配置をするため

- 計画的に人材育成をするため

- 人事評価の公平性を維持するため

- 社員のモチベーションを維持するため

- 組織に必要な人材を採用するため

適材適所の人材配置をするため

スキル可視化を行うことで、チームやプロジェクトに必要なスキルのバランスを客観的に把握できます。データをもとに不足しているスキルを補える人材を配置すれば、パフォーマンスの最大化や生産性向上につながります。急な新規プロジェクトでも、必要なスキルを持つ人材をすぐに見つけ出し、適切に配置することが可能です。

計画的に人材育成をするため

スキル可視化を行えば、従業員一人ひとりの強みと弱みが明確になります。これにより、効果的な研修やOJTを計画でき、個別に適した助言や指導も可能です。スキルギャップを埋める施策を戦略的に検討できるため、組織全体の育成効率が高まります。

人事評価の公平性を維持するため

スキル可視化で明らかになったスキルレベルは、人事評価の客観的な基準になります。保有スキルが数値やデータで示されていれば、評価のあいまいさを減らし、公平で納得感のある評価につながるでしょう。

社員のモチベーションを維持するため

スキル可視化によって、自分の得意分野や不足スキルを客観的に確認できるようになります。得意分野は自信につながり、不足分野は明確な成長目標となるため、自発的にスキルアップへ取り組む意欲を高めるでしょう。結果として、従業員のモチベーション維持につながるメリットがあります。

組織に必要な人材を採用するため

スキル可視化によって、求める採用人物像が具体的に描きやすくなるのもメリットです。

社員のスキルが可視化されていると、社内で不足している人材が明らかになるケースも少なくありません。そうすると、人材育成に加えて、新たに人材を採用するという選択肢が生まれます。

スキル可視化で候補者に必要なスキルが明確になっているため、採用過程で方向性が揺らぐことも少なく、採用ミスマッチ防止にもつながります。

社内スキル可視化の方法・ツール

スキル可視化の目的やメリットがわかったところで、可視化の方法について解説していきます。

スキル可視化の方法は、手軽なツールからシステム化されたものまで幅広くあります。

代表的な使用ツールとして「エクセル」「スキルマップ」「タレントマネジメントシステム」があり、自社の目的や規模にあわせて選ぶことが大切です。

ツール1.エクセル

スキル可視化を手軽に始められるツールがエクセルです。表形式でスキルを整理するため、比較的簡単に取り組める方法といえます。

社員名を縦軸に、スキル名を横軸に記入し、該当スキルがある場合に「〇」や点数を入れるだけで簡易的なスキル可視化表がつくれます。

小規模なチームやスキル可視化を試験的に始めたい会社に適しているでしょう。ただし、人数が増えると更新や集計が手間となり、属人的な管理になりやすい点に注意が必要です。

ツール2.スキルマップ

スキルマップは、社員のスキルを体系的に一覧化できる代表的な方法です。

既存メンバーのなかで、誰がどのスキルをどの程度持っているかを一目で把握でき、チームや組織のスキルバランスを確認するのに役立ちます。

スキルマップの形式は、縦軸に社員名、横軸にスキル名を配置し、交点に「1~3のレベル」や「〇×」を記入するのが一般的です。

スキルマップを社内で公開することで「プロジェクト管理が弱い」「英語対応ができる人が多い」といった部署や職種別の傾向も分析しやすくなります。

研修計画や人員配置に活用できますが、スキルマップの作成・更新を手作業で行う場合は、時間や工数がかかる点には注意しましょう。

▼スキルマップについて詳しく知るには、次の記事もご確認ください。

ツール3.タレントマネジメントシステム

本格的にスキル可視化を実現したいなら、タレントマネジメントシステムをはじめ、スキル管理の機能があるシステムの導入がおすすめです。

専用のシステムを用いると、データの入力や更新が効率化され、蓄積したデータを分析して人材戦略に活かしやすくなります。

スキル管理機能が備わったシステムでは、従業員自身がスキルを登録したり、管理者がスキルデータを分析して不足領域を把握したりできます。

タレントマネジメントシステムなら人事評価や人材配置の機能と連携もできるため、「次期管理職候補に必要なスキルを備えているか」といった判断もしやすくなるでしょう。

エクセルや紙では煩雑になりがちな管理・更新作業を効率化し、スキル可視化で把握できた組織の強み・弱みを多様な人事施策に活かせるようになります。

▼スキル管理機能も充実しているOne人事[タレントマネジメント]資料を無料ダウンロード

社内スキル可視化(スキルマップ作成)の基本手順

スキル可視化ツールのなかでも、とくにスキルマップは広く活用されています。

スキルマップはExcelで作成する場合と、タレントマネジメントシステムのようなシステム上で再現する場合があります。

ここでは、スキルマップ作成における基本的な手順を、5つのステップに分けて解説します。

- 必要なスキル項目を定義する

- 従業員のスキルを棚卸しする

- スキルレベルの評価基準を決定する

- 個々のスキルレベルを数値化する

- データを更新・活用する仕組みを整える

必要なスキル項目を定義する

最初のステップは「どのスキルを社内で可視化するか」、現場のヒアリングから決めることです。

スキルは大項目と小項目に分類し、多くても30個ほどに整理します。

たとえば営業職なら「提案力・プレゼン力・顧客対応力」、エンジニアなら「プログラミング言語・設計スキル・テスト実施力」といった具合に、職種ごとに必要なスキルを具体的に定義しましょう。

従業員のスキルを棚卸しする

次に、メンバー一人ひとりのスキルや業務内容を洗い出します。自己申告シートを用いたり、上司がヒアリングしたりと方法はさまざまです。

ここで大切なのは、抜け漏れを防ぐこと。チームや部署単位で棚卸しを行えば、誰がどんなスキルを持ち、どこに不足があるかが浮き彫りになります。

スキルレベルの評価基準を決定する

スキルを洗い出したら、次はスキルのレベルを測るため、ものさしを設定します。

「できる/できない」だけでは粗すぎるため、一般的には3〜5段階で定義します。

たとえば「1:基礎知識がある」「3:独力で業務を遂行できる」「5:指導できる」といった基準です。これにより、社員間の差や成長の度合いを客観的に比較できます。

個々のスキルレベルを数値化する

スキルの評価基準を決めたら、実際に社員ごとのスキルを数値化してマップに落とし込みます。

エクセルや専用システムを使えば、一覧で「誰がどのスキルに強いか」「どの領域が弱いか」がひと目で把握できるでしょう。

数値化することで、配置や研修計画にそのまま活かせる実用的なデータになります。

データを更新・活用する仕組みを整える

スキルマップは一度つくって終わりではありません。プロジェクト経験や研修の受講などでスキルは常に変化するため、定期的な更新が欠かせません。

年に1回の更新にとどめず、評価面談やプロジェクト終了時に見直すなど、社内で運用ルールを決める必要があります。

最新データを維持できれば、採用・配置・教育・評価といった幅広い人材施策に活用できるでしょう。

スキル可視化(スキルマップ)の例【職種別】

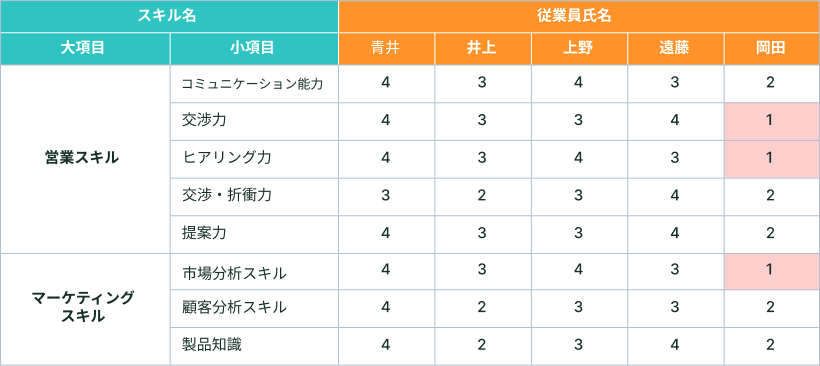

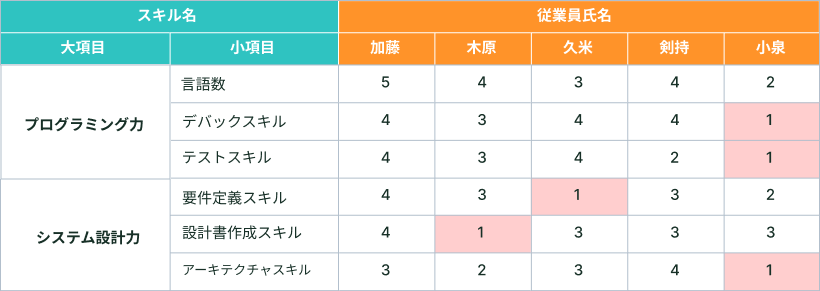

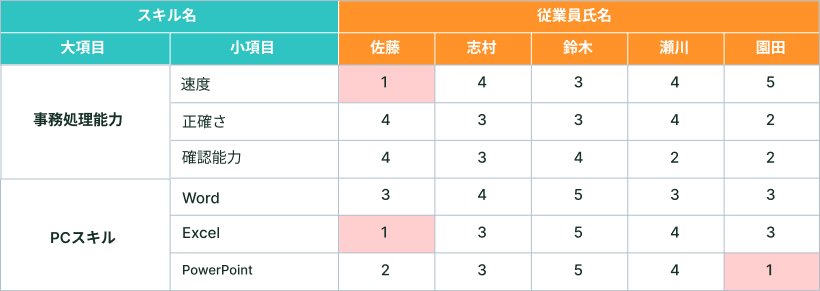

スキル可視化の例として、営業・エンジニア・事務のスキルマップを図で紹介します。

営業職のスキル可視化(スキルマップ)

エンジニア職のスキル可視化(スキルマップ)

事務職のスキル可視化(スキルマップ)

可視化すべき社員のスキル

可視化すべきスキルは、業務遂行に欠かせない技能や専門的な資格、前職までに培った知識や経験、特性など多岐にわたります。

- 業務遂行に欠かせないテクニカルスキル(ハードスキル)

- 対人関係スキル(ヒューマンスキル/ソフトスキル)

- 資格など専門的なスキル

- 前職を含めた経歴・業務経験

- 研修の受講履歴

- 行動特性(コンピテンシー)

事務処理やデータ分析、IT知識などの技術的なスキルは、日常業務の効率性や成果に影響します。

コミュニケーション能力やリーダーシップといった対人関係スキルも、チームワークやマネジメントに欠かせません。

資格は、取得証明書・取得年月日・有効期限を含めて管理することで、適任者の把握や資格の更新漏れの防止につながります。

さらに、経歴や業務経験を記録することで、即戦力を探したり、適材適所に配置したりすることが可能です。研修の受講履歴を追跡すれば、スキル不足の補完や重複受講の防止にも活かせます。

また、協調性や問題解決力、チャレンジ精神といった行動特性や価値観(コンピテンシー)も注目されています。

社員のスキルは多様であり、仕事の成果につながる種類はもちろん、潜在能力なども含むことで、さまざまな人事施策に活かせるでしょう。

スキル可視化の企業事例

建築板金業を営む株式会社ダイムワカイ(京都市・従業員約90名)は、人材不足や若手の定着率に課題を抱えていました。従来は「見て覚える」文化が根強く、育成が本人任せになっていたことも原因の一つです。

同社は「職務・能力・目標・キャリア支援」を見える化し、職人の給与制度を導入しました。10級から参段までの段位制度で必要な知識・スキルを明確化し、成長の目標を誰もが共有できる仕組みにしています。

その結果、社員が主体的に学ぶ風土が育ち、複数名の登録基幹技能者が誕生。教育の質が向上し、若手の雇用確保・定着率アップにつながりました。

スキル可視化は、育成やモチベーション向上を支える仕組みとなり得ることを示す好例といえます。

スキル可視化のポイント・取り組み方

スキル可視化を進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは実務で意識しておきたい観点を解説します。

1. ビジョンに沿ったスキル定義をする

可視化するスキルは「何を大切にする組織なのか」とリンクしていなければ形骸化しがちです。企業の理念やビジョンを軸に「将来どんな人材が必要か」を明確にし、それに基づいてスキルを定義しましょう。

2. スキルを共通言語化して組織全体に公開する

スキルを見える化しても、部署ごとに言葉が違えば比較や共有ができません。厚生労働省の「職業能力評価基準」や経済産業省の「デジタルスキル標準」のような共通言語を参考にすれば、属人化しがちなスキルも客観的に整理できます。スキルを共通言語化すると、組織横断で活用しやすくなるでしょう。

3. スキル情報は分析しやすい方法で管理する

スキル情報は紙やExcelにとどめず、処理しやすい形でデータ化しておくことが重要です。タレントマネジメントシステムを活用すれば、登録・更新・分析が効率化され、育成や配置の判断もスムーズです。海外ではAIでスキル情報を自動収集する仕組みも登場しており、将来的な拡張性の観点からもデータ化することをおすすめします。

まとめ|スキル可視化をきっかけに組織のパフォーマンスを最大化

社内のスキル可視化は、従業員一人ひとりの能力や特性を整理し、組織全体で共有する取り組みです。スキル可視化によって属人化や主観的な評価といった課題を減らせます。適材適所の配置や計画的な育成など、さまざまな人事施策につながります。

スキル可視化のポイントは、スキル項目を定め、業務の棚卸しを行い、レベルを数値化したうえで、継続的に更新していくことです。最初から完璧を目指す必要はなく、まずは小規模にスキルマップを作成してみてもよいでしょう。

スキル可視化は、人材の力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスも高まります。タレントマネジメントや人的資本経営を推進するうえでも重要な取り組みのため、人材不足や定着率に課題を感じている企業は取り組んでみてはいかがでしょうか。

社員のスキルを可視化|One人事[タレントマネジメント]

One人事[タレントマネジメント]は、従業員情報を集約し、人材マネジメントに役立つスキル管理機能を持ったシステムです。個人のスキルや能力を把握するとともに、部署やチーム内の保有スキルのバランスに応じた人材配置や人材育成、人材採用にお役立ていただけます。スキルレベルに基づいた公平な人事評価もご支援いたしますので、多様な人材施策への活用が期待できるでしょう。

One人事[タレントマネジメント]は自社の人事課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。

当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関するお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。また、無料トライアルもできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |