公務員の目標設定とは| 人事評価と連動した目標管理の必要性、シートの書き方や具体例を解説

公務員は民間企業の社員のように利益を追求するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければなりません。そのため、人事評価制度は馴染まないと考えられてきました。しかし、近年は法改正によって公務員にも人事評価制度が導入され、個人の目標管理が行われるようになりました。

本記事では、人事評価と連動した目標管理について、その必要性やシートの書き方などをご紹介しながら解説します。

- 公的機関に支持されて30年の人事システム

- 公務員の人事給与・庶務事務・勤怠・タレントマネジメントに対応

→「One人事Public」の特徴を見る

目次[表示]

目次[表示]

公務員の目標設定とは?

公務員の目標設定は、多くの民間企業で導入されている目標管理制度のMBOと同じように運用されていることが多いです。

MBOは「Management By Objectives」の略で、「現代経営学の父」「マネジメントの権威」として有名な経営思想家ピーター・ドラッカーによって、1950年代に提唱されたと考えられています。日本の民間企業が採用するようになったのは1990年代後半以降と考えられています。

MBOは、従業員1人ひとりが設定した目標(Objectives)の達成度に応じて評価を行う人材マネジメント(Management)の方法です。従業員がみずからの意思で目標を設定することでモチベーションアップの効果が期待できます。また、明確な評価基準があるため、評価者の主観が入りにくく、公平性や納得感も保たれる可能性があります。

もっとも公務員は民間企業と異なり、売上目標や営業成績のような数値目標を設定するのが難しいです。目標管理制度を導入しても、具体的な成果が見えにくく、漠然とした目標を設定しがちです。そのため、「公務員の目標設定は意味がない」という批判を招くこともあります。

公務員の目標設定の目的

近年、国民の行政に対するニーズが複雑高度化・多様化して、その変化のスピードも速くなってきました。地方自治体も、地方分権の推進を背景に住民ニーズが高度化・多様化しています。公務員には国民の期待に応え、良質で効率的な行政サービスを提供し続けることが大いに期待されています。

このような昨今の風潮から、年功序列の廃止、適材適所の人材配置、人材育成などを目的とした人事評価制度が公務員にも導入され、目標管理も行われるようになりました。

内閣人事局・人事院が公開している『人事評価マニュアル』は、国家公務員の人事評価の目的として次の2点を挙げています。

1.任用、給与、分限等あらゆる側面で活用する能力・実績主義の人事管理を行う基礎

2.人材育成・組織パフォーマンスの向上

引用:『人事評価マニュアル』内閣人事局・人事院(2021年)

公務員の目標設定、管理するメリットとは

年に1回実施される国家公務員の定期評価は、能力評価と業績評価を組み合わせたものです。

| 能力評価 | 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握したうえで行われる勤務成績 |

|---|---|

| 業績評価 | 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握したうえで行われる勤務成績 |

業績評価においては、評価者は被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることが必要になります。目標は、評価期間中に被評価者が果たすべき役割を明確化・共有化し、目に見える形で管理できるというメリットがあります。そのほかにも次のメリットが挙げられます。

| 公務員の目標管理のメリット |

|---|

| ・職員のセルフコントロール(自己管理)意識の向上 ・コミュニケーションの活性化 ・職員の能力開発やスキルアップ ・組織パフォーマンス(行政サービス)の向上 |

公務員の目標設定 人事評価との連動

公務員の人事評価は、年1回の能力評価と年2回の業績評価に基づいて行われます。

能力評価の評価期間は毎年10月1日〜翌年9月30日です。一方、業績評価の評価期間は、毎年10月1日~翌年3月31日と翌年4月1日~9月30日の2回です。両評価とも職務行動や業務達成状況を踏まえた絶対評価ですが、給与への反映は相対評価です。

業績評価が目標管理制度と連動しています。期首には評価者と被評価者が面談を行い、被評価者の業務上の目標を明確にして、認識を共有します。期末には被評価者の自己申告や評価者が期中に収集した評価資料などに基づいて評価が実施されます。

評価結果は開示され、面談で評価者から被評価者へフィードバックが行われます。これを踏まえて次期に向けて話し合うことで、評価者と被評価者の間で理解が深まり、被評価者の成長につながると考えられます。

公務員の目標設定の方法

公務員の目標設定では、目標が組織目標と整合性がとれているか、より業務を効率的に行うことにつながるかなどを考えて、「何を」「いつまでに」「どの水準まで」「どのように(方法・手段)」を具体的に決めます。

公務員の目標設定|具体的な例

公務員の目標設定を考える際、総務省が公開している『業績評価の目標設定例』が参考になります。企画部、総務部、市民生活部などの部署ごとに20例が記載されています。

その中から数値化・定量化された目標(市民生活部市民課戸籍係主事の例)とプロセスに関わる目標(企画部企画調整課企画係主事)をご紹介します。

公務員の目標設定|つくり方・書き方

公務員の目標設定の方法には次の2つがあります。

| 1.上司目標のブレークダウン 上司の目標を踏まえて、職位や役割分担に応じた目標に細分化・具体化 2.部下目標のボトムアップ 業務内容を踏まえて目標(案)を立て、上司の目標などとの整合性をチェック |

評価者による目標のチェック

ブレークダウンとボトムアップのどちらを採用するにしても、評価者と被評価者が面談を実施します。評価者は被評価者とコミュニケーションをとりつつ、設定された目標について以下の点をチェックします。

- 職位にふさわしい目標か

- 組織目標との整合性がとれているか

被評価者は低いレベルの目標を達成して高評価を得ようとしたり、組織として目指すべき方向性を考慮しない目標を設定することもあります。その場合は、評価者が改善を指導し、必要に応じて評価者自ら適正な目標を定めることが求められます。

チームで業務を遂行していく場合、みんなで共通の目標を設定することもあります。その際も、役割や貢献はそれぞれの被評価者で設定していきます。

困難度と重要度の設定

目標設定では、困難度と重要度を設定することも推奨されています。通常の目標と比べて困難度の高い目標(チャレンジ目標)を1つ以上設定するのが原則です。

その理由は、職員の挑戦的な取り組みによる成長を促し、さらなるやりがいをもって業務に向き合えるようにするためです。チャレンジ目標とは、次のような課題などに関連する目標です。

| 困難度の高い目標(チャレンジ目標) |

|---|

| ・利害関係や制度が複雑に絡む課題 ・実現のハードルが高く、手つかずになっていた課題 ・前例のない新たな取り組み ・通常に比べて莫大な業務量 ・緊急な対応が必要な課題 ・顕著な業務の改善や業務の見直し |

マネジメント目標の設定

管理や監督を行う職員については、業務改革や人材育成などのマネジメント目標を1つ以上設定する必要があります。部下にあたる職員との1on1ミーティングの定期的な実施、テレワーク環境の整備、超過勤務の削減と年次休暇取得日数の増加などが例として挙げられています。

抽象的な目標になる場合

業務などの内容によっては「果たすべき役割」などの抽象的な目標となる場合もあります。その場合も、業務遂行に当たっての重点事項、とくに留意すべき事項などを明確にし、意識を集中させるべきポイントを明らかにするよう努めることが大切です。

参考:『人事評価マニュアル』内閣人事局・人事院(2021年)

公務員の目標管理を適切に運用する方法

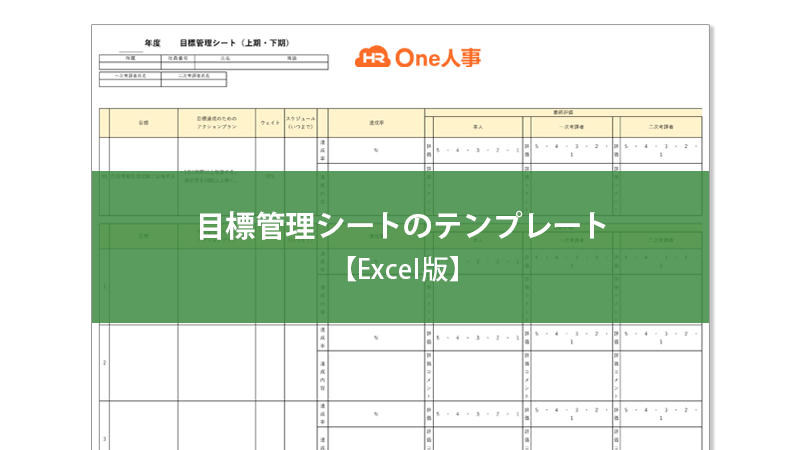

地方自治体によっては紙やExcelなどで作成された目標管理シートを使用していることもあるでしょう。しかし、このようなシートは配布や回収に手間がかかり、データの集計と分析などの作業も煩雑になりがちです。そのため、目標設定をシステムツールで管理し、DX化を進めている自治体も少なくありません。

目標管理を適切に運用するのにおすすめなのが、公務員の人事評価に特化したタレントマネジメントシステムOne人事[Publicタレントマネジメント]です。国家公務員と地方公務員の人事評価制度に準拠しているのが特徴です。人事評価や目標管理シートをシステム上でそのまま再現でき、目標達成までの進捗状況と取り組みを把握するのに役立ちます。

![WP_One人事[Public]【公務員向け】サービス紹介資料|LGWAN-ASP対応](https://onehr.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/kv_product-public_1.png)