出退勤の打刻を忘れる7つの理由と5つの対策|多い場合はどうする? 放置リスクと事後対応まで

企業において、出退勤の打刻は勤怠管理の基本です。しかし、従業員の打刻忘れに悩む組織は少なくありません。打刻忘れは単なる手続き上の不備ではなく、法令違反や給与計算の誤りなど、重大な問題に発展する可能性があるのです。

本記事では、打刻忘れが起こる7つの理由から5つの対策、事後対応、そして具体的な始末書の作成例まで、打刻忘れに関する問題の解決方法を紹介します。

目次[表示]

目次[表示]

出退勤の打刻を忘れる理由と原因

企業における出退勤の打刻忘れは、単なる従業員の不注意だけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生する問題です。

とくに近年は、働き方の多様化にともない、従来の打刻方法では対応が難しいケースも増えています。

コロナ禍によって増えたテレワークや、フレックス制や裁量労働制などのさまざまな雇用形態に適応していくことが今後は求められます。

具体的に事例を見ていきましょう。

打刻機が目立たない場所にある

タイムレコーダーの設置場所が適切でないことは、打刻忘れの大きな要因です。

事務用品が山積みになっていたり、従業員が普段通らない場所に置かれていたりすると、機械が目に入らなくなってしまいます。

とくに大きなオフィスや複数階にまたがる施設では、打刻機までの移動距離も考慮しなければなりません。

タイムレコーダーが見つけにくければ、一度忘れてしまった行動はそのまま見過ごされてしまうでしょう。

打刻の習慣がない

打刻の習慣が定着していないことは、基本的な打刻忘れの原因の一つです。とくに新入社員やアルバイト、または在宅勤務とオフィス勤務を併用している従業員にとって、打刻という行為が日常的な業務フローの一部として定着していないケースがあります。

また、リモートワークなど新しい働き方の導入により、従来の打刻方法が変更になった場合も、新しい習慣の定着に時間がかかり、その過程で打刻忘れが発生しやすくなります。

チャットでの出退勤の報告を義務づけ、打刻が完了したら報告する仕組みを導入している企業も存在します。

打刻より業務で頭がいっぱい

始業前はとくに打刻忘れが発生しやすい時間帯です。当日の業務内容の確認や準備に意識が集中していると、打刻のことが頭から抜け落ちてしまう傾向にあります。

また残業していると、疲労やストレスにより注意力が低下し、帰宅を急ぐあまり打刻を忘れてしまうこともあるでしょう。

とくに緊急対応が必要な場合や締切に追われている状況では、打刻よりも目の前の業務を優先してしまい、結果として打刻がもれてしまう傾向があります。

打刻が軽視されている

打刻の重要性に対する認識不足は、継続的な打刻忘れを引き起こします。

労働安全衛生法の改正によって、2019年4月から労働時間の客観的な把握が事業主に義務付けられました。

正確な労働時間の把握は法的な義務であるだけでなく、従業員の健康管理においても重要な役割を果たしています。

また、打刻は給与計算の基礎データとしても不可欠です。しかし、これらの意義を十分に理解していない従業員は、打刻を形式的な作業として軽視しがちで、その結果として打刻忘れが習慣となっています。

打刻機の操作方法がわかりにくい

打刻機の操作自体に手間がかかることも、打刻忘れの原因といえます。タイムカードを取り出す必要があったり、打刻完了までに複数の操作ステップが必要であったりする場合、従業員は作業を面倒に感じて後回しにしがちです。エクセルでの手動入力など、打ち込みの手間が必要なツールも同様です。

従業員の打刻忘れを防ぐためには、より簡単で手間のかからない打刻ツールを採用するとよいでしょう。

そのポイントでおすすめしたいのが、従業員の「手間を省く」「簡単に使える」という視点で設計されたOne人事[勤怠]です。

迷わず簡単に打刻ができるため、タイムカードの取り出しや複雑な操作は一切必要ありません。またクラウド型サービスのため、インターネット環境さえあれば、どこでも利用が可能です。テレワークや直行直帰が多い働き方でもスムーズに対応できるでしょう。

従業員が使いやすいツールを導入することで、打刻忘れを防ぐだけでなく、勤怠管理全体の効率化が実現できます。

詳しくは当サイトよりお問い合わせ、または「One人事」総合サービス資料をご覧ください。

打刻に順番待ちが発生している

打刻機が1台しかない、あるいは台数が少ないことにより発生する順番待ちも打刻忘れの原因となっています。

とくに始業時間直前や終業時間帯には、多くの従業員が一斉に打刻しようとするため、混雑が発生します。

待ち時間を避けようとしてあとで打刻することにした従業員が、結果的に打刻を忘れてしまうことが考えられます。

打刻機とあわせて、Web上で打刻ができる2つの選択肢があると、打刻忘れの回避にもつながります。

打刻できる状況にない

営業職の直行直帰や出張など、物理的に打刻が困難な状況も多く存在します。

とくに出退勤時間が不規則で、オフィスに立ち寄る機会が少ない従業員の場合、アナログな打刻方法では対応が難しくなります。

またリモートワークの普及により、従来の打刻ルールが適用できない状況も増えてきました。出社すれば周囲の打刻が、自分の打刻操作のきっかけになりますが、在宅環境では自分だけで意識的に打刻をする必要があるため、、打刻忘れが発生しやすいのです。

Web上で打刻するシステム体制をつくると、直行直帰やリモート環境にも幅広く対応できるでしょう。

出退勤の打刻忘れへの対策

打刻忘れは組織的な取り組みによって、防止することが可能です。具体的な打刻忘れ対策を5つ取り上げて解説します。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 打刻機が目立たない場所ある | 打刻機の配置を見直す |

| 打刻の習慣がない | 張り紙などで打刻の注意喚起をする |

| 打刻より業務で頭がいっぱい | 打刻をリマインドをする |

| 打刻が軽視されている | 打刻忘れにルールやペナルティを設ける |

| ・打刻機の操作方法がわかりにくい ・打刻できる状況にない ・打刻に順番待ちが発生している | 従業員が打刻しやすいツールへ移行する |

打刻機の配置を見直す

タイムレコーダーを適切な場所に設置することは、打刻忘れを防ぐ基本的な対策です。

従業員が通勤や退勤で必ず通る出入り口付近など、目に付きやすい場所を選ぶと、打刻を自然に意識しやすくなります。

配置を工夫するだけで「出退勤時に打刻する」という習慣も身につくでしょう。タイムレコーダーの位置を見直すことで、打刻忘れを減らせます。

張り紙などで打刻の注意喚起をする

打刻をより習慣化するために、目につきやすい場所に打刻を促すポスターや注意書きを掲示することも効果がある方法です。更衣室、休憩室、トイレなど従業員が頻繁に居る場所や、出入り口付近に「打刻しましたか?」といった掲示物を設置します。

ただし、長期間にわたって同じ内容やデザインのポスターを使用すると、重要性が薄れてしまいます。 そのため定期的に内容を変更して関心を引き、継続的な注意喚起が必要です。

打刻をリマインドをする

従業員同士の声掛けや、システムによるリマインド機能の活用は、打刻忘れを防止する効果的な方法です。

出退勤時に互いに声を掛け合うことで、打刻への意識向上がはかれるうえに、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。

また、勤務開始時刻や終了時刻の前にリマインダーメッセージを自動送信すると、とくに忙しい時間帯や疲労時の打刻忘れを防げます。社内チャットツールやカレンダーアプリのリマインド機能の活用も視野に入れてもよいでしょう。

打刻忘れにルールやペナルティを設ける

打刻忘れに対する組織的な管理体制を構築することも重要です。

各部署に打刻確認の担当者を設置し、日々の打刻状況を確認して報告する仕組みを整えると、問題を早期に発見し対応できます。

またペナルティは、罰金や減給などの金銭的な措置は労働基準法に抵触する可能性があるため、避けましょう。代わりに始末書の提出や教育指導といった段階的な措置を就業規則に定めておく必要があります。

担当者による定期的なフィードバックと、適切なペナルティの組み合わせにより、従業員の打刻に対する意識を高められます。

従業員が打刻しやすいツールへ移行する

最新の勤怠管理システムの導入は、打刻忘れ対策として非常に効果的です。

ICカードやスマートフォン、PCなど従業員の作業環境に合わせた柔軟な打刻方法を採用すると、打刻にかかる手間を大幅に削減が可能です。

勤怠管理システムの中には、GPS連動による不正打刻の防止やリアルタイムの勤務時間集計、打刻忘れを知らせるアラート機能など、多彩な管理機能を備えているサービスもあります。さまざまな機能を活用することで、打刻管理だけでなく人事担当者の業務効率化にもつながるでしょう。

とくに直行直帰や在宅勤務など、多様な働き方にも対応できる点は、企業にとって大きなメリットとなります。

打刻忘れに役立つ勤怠管理システムの便利機能3選

勤怠管理システムの導入は、打刻忘れを防ぐ効果的な解決策の一つです。システムが持つ多彩な機能により、従業員の利便性向上と管理者の業務効率化を同時に実現できるでしょう。

勤怠管理システムの便利機能について具体的に解説します。

| 機能 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 自動リマインド機能 | 自動で通知を送信 | 打刻忘れの早期発見と対応が可能。管理の手間を軽減します。 |

| 修正申告機能 | 従業員自身で簡単に修正を申請できる仕組み | 記録の正確性を向上させます。 |

| スマートフォンでの打刻機能 | スマートフォンやタブレットを使って打刻 | 場所を選ばず打刻できます。 |

自動でリマインドが出せる

勤怠管理システムによっては、打刻忘れを検知してリマインドメールを発信する機能が搭載されています。

たとえば、退勤打刻がない場合に自動で通知するなど、事前に設定した条件に基づいて従業員本人と管理者に警告を出せます。

自動リマインド機能により、管理者が一人ひとりの打刻状況を確認する手間が省けるでしょう。

また、打刻忘れの早期発見と対応が可能となり、慢性的な打刻忘れの防止にもつながります。

従業員本人が修正申告を出せる

打刻忘れが発生した場合、勤怠管理システムを使えば、従業員が本人で修正を申告できます。権限設定は柔軟に変更でき、従業員に直接修正権限を与えることも、管理者承認を必要とする申請形式にすることも可能です。

修正申告機能により修正手続きが簡略化するため、従業員と管理者の負担を減らしながら、正確な勤怠記録を保持できます。

スマートフォンで外出先でも打刻できる

スマートフォンやタブレットと連携した勤怠管理システムを導入すると、外出先でも簡単に打刻が可能です。

専用アプリを使えば、ワンクリックで簡単に打刻できるため、外出先でも操作がスムーズです。 またビジネスチャットツールと連携すると、営業職など外回りの多い従業員や、業務が立て込む時間帯でも、確実に打刻を促せます。

従業員の負担を軽減しながら、日常的な業務フローに自然に組み込む形で、打刻を定着させられるでしょう。

打刻忘れ発生後はどう対応する?

打刻忘れが発生した場合、すみやかな事実確認と適切な記録の修正が必要です。同時に、再発防止に向けた取り組みも重要となります。以下では、打刻忘れ発生後の具体的な対応手順を解説します。

事実確認のうえ打刻を修正する

打刻忘れを発見したら、すみやかに従業員本人へ事実確認をしましょう。

労働安全衛生法では客観的な労働時間の把握が求められているため、憶測での修正は避け、本人や周囲の従業員への聞き取りを通じて、可能な限り正確な時刻を特定します。

システムやタイムカードへの修正は、確認された事実に基づいて実施し、給与計算に反映させることが重要です。時間が経過すると記憶があいまいになるため、発見後は迅速な対応が求められます。

再発防止を呼びかける

打刻忘れが発生した従業員に対しては、注意喚起を行い、再発防止への意識を高めることが重要です。

単に叱責するのではなく、打刻の重要性をていねいに説明し、なぜ忘れてしまったのかという原因を本人と一緒に考えましょう。そのうえで具体的な改善策を検討し、従業員と共有すると、再発防止につなげられます。

打刻忘れの多さを理由にペナルティを科せる?

度重なる打刻忘れに対して、一定の条件下でペナルティを課すことは可能です。ただし、方法や程度には法的な制限があり、慎重な対応が求められます。

打刻忘れ時にペナルティを課す際、ポイントは以下の3点です。

| 課すことのできるペナルティ | |

|---|---|

| できる | 始末書の提出 |

| できる | 減給(法律による制限あり) |

| できない | 罰金、欠勤扱いとする処分 |

以下では、実施可能な対応と禁止されている対応について詳しく解説します。

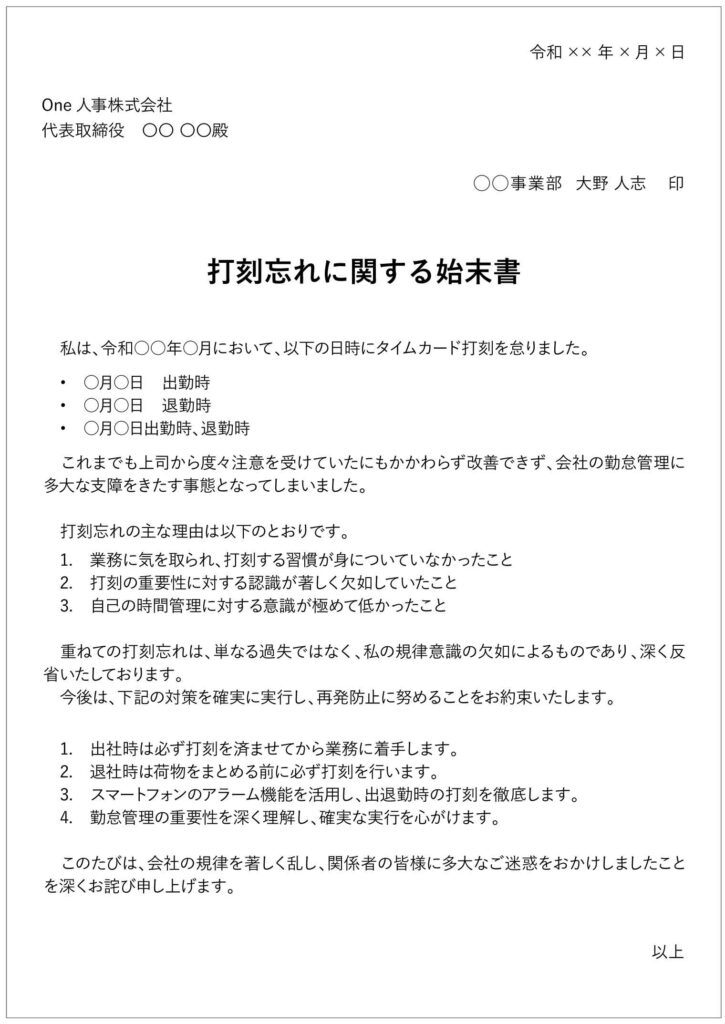

始末書を書かせることはできる

打刻忘れが繰り返される従業員に対して、懲戒処分の一環として始末書の提出を求めることは有効な対応策です。

ただし1回の失念で即座に始末書を要求するのは従業員の士気を下げる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

始末書を書くことは、従業員自身が問題を振り返り、改善の意識を高める機会にもなります。単なる処罰ではなく、成長の機会として位置づけ、従業員が自主的に改善意欲を持てるようなコミュニケーションを心がけることが重要です。

始末書に書く理由の例文

法律の範囲で減給をすることもできる

常習的な打刻忘れに対して、就業規則に明記された懲戒処分として減給を実施することは可能です。

ただし労働基準法第91条により、1回の減給額は1日分の平均賃金の半額を超えてはならず、減給の総額も一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはできません。

また、減給処分にするには「企業秩序を乱した」と認められる相当性が必要です。1〜2回の打刻忘れでは重い減給処分は認められません。まずは口頭注意から始め、段階的な対応を取ることが望ましいでしょう。

罰金や欠勤扱いなどはできない

打刻忘れを理由に罰金を科したり、欠勤扱いにしたりすることは、労働基準法第24条が規定する賃金全額払いの原則に違反する行為です。

「打刻忘れ1回につき◯◯円の罰金」といった対応や、打刻忘れの日を欠勤扱いにするといったペナルティは違法となります。

タイムカードはあくまでも勤務時間を管理するためのツールであり、実際に勤務した従業員に対しては、打刻の有無にかかわらず、労働契約に基づいて給与を全額支払う必要があります。

出退勤の打刻忘れ防止が大切な理由・放置リスク

打刻管理は、企業の労務管理において基本的で重要な業務です。適切な打刻管理を怠ると、さまざまなリスクにつながります。最後に打刻の重要性と放置によるリスクをあらためて紹介します。

客観的に労働時間を把握するため

労働時間の正確な記録は、企業の適切な労務管理の基礎となります。タイムカードや勤怠管理システムなど客観的な方法による打刻がないと「いつ・誰が・どのくらい働いているか」を正確に把握できません。

自己申告制の場合、虚偽申請や思い違いを否定できず、過重労働を見過ごすリスクもあります。

結果として労働者の健康被害や、労使間の信頼関係の崩壊、さらには労働基準監督署からの是正勧告などの深刻な労務問題に発展するおそれがあります。

法律に則って労務管理をするため

労働基準法では、使用者による労働時間の適切な管理が義務づけられており、客観的な記録方法による管理が必要です。

打刻忘れが頻発すると、法定労働時間や休憩時間の遵守状況を証明することが困難になり、法令違反のリスクが高まります。

とくに残業時間の上限規制が守られ、適切に休憩時間が確保できていない場合、労働基準監督署の調査時に重大な問題となるでしょう。

正確な給与計算のため

打刻記録は、給与計算の基礎となる重要なデータです。

打刻忘れがあると、遅刻・早退を含めた正確な勤務時間が集計できず、残業代の未払いや過払いなどのミスにつながります。

賃金計算のミスは、労使双方の金銭的な損失だけでなく、従業員との信頼関係を損なう原因となり、最悪の場合に離職や訴訟といった深刻な問題に発展してしまうかもしれません。

人事労務担当者の負担を軽減するため

打刻忘れが発生すると、入館記録や監視カメラ・PCログなどによる実態確認、従業員への個別確認、給与計算の修正など人事労務担当者に大きな追加対応が発生します。

事後対応に時間を取られることで、本来の業務が滞り、時間外労働が増えるでしょう。

給与トラブルによる従業員の不満への対応や最終的な退職手続きなども加わると、人事部門全体の業務効率の低下も招きます。

打刻忘れが起きないように勤怠管理システムを活用

出退勤の打刻忘れは、労働時間の適切な把握を妨げ、法令違反や給与計算ミス、人事労務担当者の業務負担増加といった問題を引き起こします。

しかし、打刻の習慣化不足や打刻機の設置場所、操作方法の複雑さなど多岐にわたる要因が重なり、どうしても打刻忘れが発生してしまう職場があるのも事実です。

打刻忘れが発生すると事実確認や記録修正、始末書の作成フォローなどの事後対応に追われる担当者は多くいるでしょう。

常習的な打刻忘れに対しては、法定の範囲内での減給処分など、段階的な対応を検討する必要もあります。

打刻忘れによる直接的・間接的な課題を解決する手段として、勤怠管理システムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

スマートフォンからの打刻やリマインド機能など、システムならではの便利な機能により、従業員の打刻忘れ防止に役立ちます。

人事労務担当者の負担も減らせるため、企業全体の業務効率向上も望めるでしょう。働き方の多様化が進むビジネス環境において、適切な勤怠管理システムの選択と活用は、企業の健全な労務管理に欠かせない一手といえます。

出退勤の打刻忘れ防止に|One人事[勤怠]

One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をシンプルにして打刻忘れを防ぐ勤怠管理システムです。

- 打刻忘れ・集計ミスが多い

- 勤怠管理がアナログで煩雑になっている

- 法改正への対応に不安がある

出退勤の打刻忘れや修正への対応に課題を感じている企業をご支援しております。

One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。

One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。

当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

| 「One人事」とは? |

|---|

| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |